「才能がある」とは、一体どういうことでしょうか?

大谷翔平の二刀流、イーロン・マスクの革新、バンクシーのアート——私たちは彼らの何を見て「才能」と判断しているのでしょうか?

一見すると「成果」や「能力」に注目しがちですが、才能開発と心理学の専門家として、才能心理学を活用し、20年間で6,000人以上の才能開発と目標達成を支援してきた経験から言えるのは、才能には5つの異なる側面があるということです。

統計学的に見れば、才能とは外れ値(Outlier)——平均から大きく外れた存在のこと。才能はこの5つの側面で「外れ値」として現れるのです。

本記事では、この視点から自分や子供、部下や生徒の隠れた可能性を見つけ、伸ばすヒントをお伝えします。

1. 才能の定義:外れ値とは何か

外れ値(Outlier)とは、データセットの大部分から大きく外れた、極端に大きい、または小さい観測値のことです。

これを比喩的に人材に当てはめると、才能とは「他の人々とは著しく異なり、一般的な結論や平均値からはかけ離れている人」ということができます。

才能を「外れ値」として捉えることで、才能とは「多くの人ができないことをできる」こと、つまり標準からの乖離の大きさであると定義できます。

たとえば、アインシュタインやレオナルド・ダ・ヴィンチは、その時代の平均的な能力を遥かに超えた「外れ値」として、歴史に名を刻んでいます。

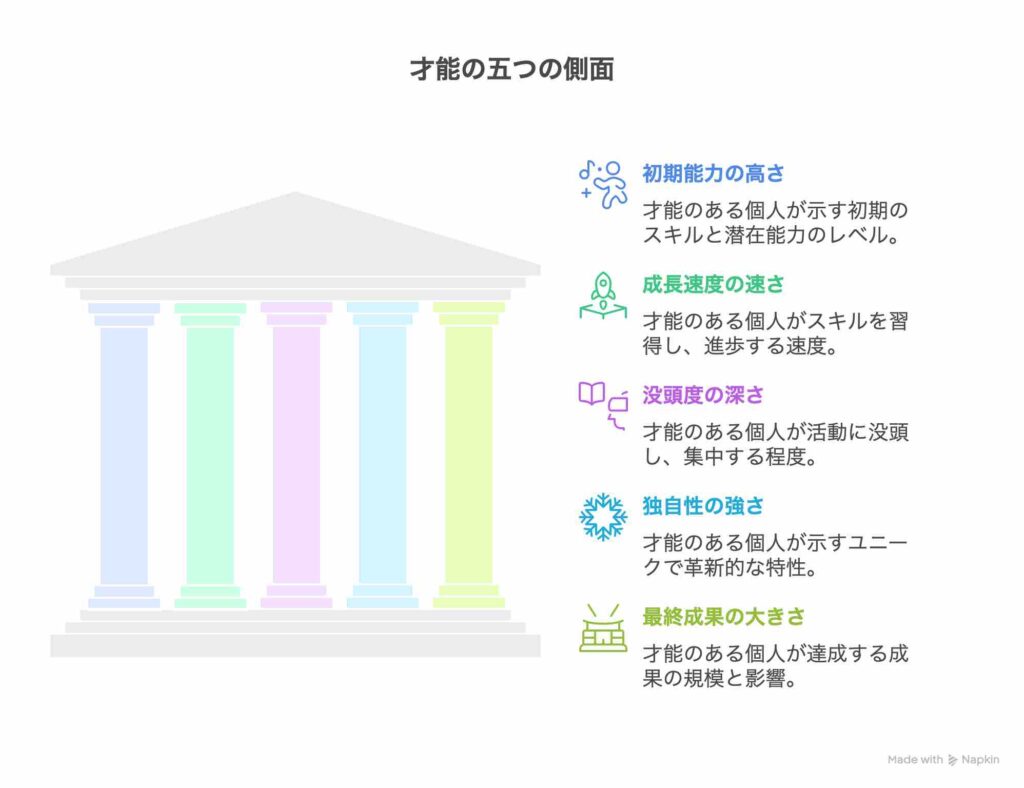

2. 才能が持つ5つの側面と分類

私たちが「才能」について語るとき、それは単一の能力ではなく、複数の異なる側面を持っています。才能は、以下の5つの異なる側面で「外れ値」として現れます。

2-1. 初期能力/ポテンシャルが外れ値

特定の時点での能力レベルが、同世代や同経験値の平均から大きくかけ離れている状態です。

- 例: 5歳児がすでに複雑な掛け算をこなせる。

- 本質: ある基準時点における絶対的な能力の高さが外れ値である状態です。「将来、どこまで伸びる可能性があるか」と、大きな可能性(ポテンシャル)を予感させます。

2-2. 成長速度/学習効率が外れ値

単位時間あたりの伸びの速さや、学習効率が平均的な速度を著しく上回っている状態です。

- 例: 誰もが習得に苦労するスキルを、他の人より半分の時間で身につけてしまう。

- 本質: 成長曲線の傾きが急であることが外れ値です。この速さで成長し続ければ、「将来、どこまで到達するのか」という圧倒的なレベルを予感させます。

2-3. 没頭度/持続的関心が外れ値

特定の活動に対する集中力の深さ(フロー状態に陥りやすい傾向)や、自発的に取り組み続ける時間の長さが、同世代の平均を著しく上回っている状態です。

- 例(子供): 他の子が10分で飽きるパズルを、2時間も熱中してやり続ける。毎日、誰に言われるでもなく自分から絵を描き続ける。

- 例(大人): イチロー選手が28年間もの長きにわたり、一貫して野球に情熱を注ぎ続けたこと。

- 本質: 「やらされている」のではなく、「やらずにいられない」状態です。内発的動機の強さが、外れ値として現れ、大きな可能性(ポテンシャル)を予感させます。

フロー状態と才能の関係:

心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー理論」によると、人は自身の能力と課題の難易度が最適に釣り合ったとき、時間を忘れてしまうほどの深い没頭状態(フロー)に入ります。

フロー体験は、その活動に対する興味や動機づけの強さを示すものであり、必ずしも才能の開花を保証するものではありません。しかし、人は何かに異常な集中力を発揮している瞬間に能力が最も伸びるため、この分野に才能がある可能性を示す重要なサインとして捉えられます。

評価者は「この人は何に没頭しているか?」「どんな時に時間を忘れて集中しているか?」を観察することで、その人の才能がどの方向にあるのかを見出すことができます。

この没頭度は、才能の「持続可能性」を示す重要な側面です。初期能力がいくら高くても、すぐに飽きてしまえば(フロー状態に入れなければ)才能は開花しません。反対に、たとえ初期能力が平凡であっても、没頭し続けることができれば、最終的に大きな成果を生み出す可能性を秘めています。

2-4. 独自性/希少性が外れ値

- 例(子供): 誰も思いつかないような独特な絵を描く。常識にとらわれない自由な発想をする。

- 例(大人): 大谷翔平選手の二刀流、Appleのジョブズ、バンクシーのアート表現など。

- 本質: 「他の人もできること」ではなく「この人にしかできない」という質的な違いです。既存の評価基準では測りにくいものの、唯一無二の価値を持つため、大きな可能性(ポテンシャル)を予感させます。

独自性のリスク

ただ、独自性という外れ値は、すぐには社会に受け入れられ、評価されるとは限りません。たとえば、大谷翔平選手の投手と打者の二刀流は、プロ入り前には否定的な意見が多数派でした。Appleを創業したスティーブ・ジョブズも、その革新的な思想ゆえに、一度は自ら築いた会社を追放されています。ゴッホのように、生前はほとんど絵が売れず、価値が認められたのは死後という事例もあります。

独自性は当初、評価されにくい側面もあります。その価値を理解し、粘り強く支え続ける「支援者」の存在が不可欠です。

2-5. パフォーマンス/最終成果が外れ値

最終的に発揮される能力や、生み出された具体的な成果が、他者の追随を許さないほど圧倒的な状態です。

- 例: 他者には真似できない革新的な発明をする、スポーツで世界記録を樹立する。

- 本質: 過去の能力や成長速度、あるいはポテンシャルといった可能性の話ではなく、現在、あるいは近い将来に生み出される「結果」そのものが、外れ値です。

重要:「当てはまらない」と感じた方へ

5つの側面を読んで、「どれも当てはまらない」「やはり自分には才能がない」と感じた方もいるかもしれません。

しかし、それは誤解です。

才能に「まだ出会っていないだけ」かもしれません。

- どの分野で成長速度が速いのか → その分野に出会っていないだけかもしれない

- 何に没頭できるのか → まだ没頭対象に出会っていないだけかもしれない

- どこで独自性を発揮するのか → その場面に出会っていないだけかもしれない

- どんな成果を生み出せるのか → 上記すべての結果なので、まだわからない

初期能力以外の4つの側面は、「出会い」によって初めて現れます。

才能がないのではなく、まだその才能が目覚める「出会い」がないだけです。

次のセクションでは、5つの側面がどう組み合わさり、どのようなパターンで才能が開花するかを見ていきます。あなたや、あなたの子供・部下に当てはまるパターンを考えていきましょう。

2-6. 5つの側面の関係性:相互作用と独立性

重要な原則:5つは独立している

才能について語るとき、多くの人は「才能がある人は、初期能力も高く、成長も速く、没頭度も高く、独自性もあり、成果も圧倒的」と思い込みがちです。

しかし、実際には5つの側面は互いに独立しており、必ずしもすべてが揃うわけではありません。

それぞれの側面は独立していますが、組み合わせ方によって、才能の開花の仕方が大きく変わります。代表的なパターンをいくつか紹介します。

パターン1:初期能力 × 成長速度 = 早期の頭角

初期能力が高く、成長速度も速い場合、若いうちから「天才」と呼ばれることが多くなります。

例:

- 5歳で掛け算ができる(初期能力◎)

- 半年で小学3年生レベルに到達(成長速度◎)

ただし注意:

没頭度(内発的動機)が伴わない場合、燃え尽き症候群や思春期の失速リスクがあります。早熟な子を持つ親・教育者は、「Q3: 神童はなぜ大人になると平凡になることがあるのですか?」をお読みください。

パターン2:没頭度 × 独自性 = 革新的成果

初期能力や成長速度が平凡でも、没頭度と独自性が高ければ、誰も思いつかない価値を生み出せます。

例:

- 初期能力は普通、成長も遅い

- でも、人と違うアプローチに何年も没頭

→ 既存の解決法とは全く異なる、革新的な方法を発見

重要:

この組み合わせは、既存の評価基準では見逃されやすいですが、長期的には大きな価値を生みます。

パターン3:没頭度 × 成長速度 = 加速的成長

初期能力は平凡でも、没頭度が高いと、成長速度が加速します。

メカニズム:

没頭する → 練習時間が増える → 成長が加速 → さらに没頭

例:

- 最初は下手だったピアノ

- でも、毎日3時間自主的に練習(没頭度◎)

- 1年後には、週1回レッスンの子を追い抜く(成長速度◎)

学び:

「今できないこと」は才能がない証拠ではありません。没頭できれば、成長速度は後からついてきます。

パターン4:独自性 × 最終成果 = 唯一無二の価値

初期能力、成長速度、没頭度が目立たなくても、独自性があれば、他の誰にも真似できない成果を生み出せます。

例:

- 「標準的な優秀さ」はない

- でも、「この人にしかできないこと」がある

→ 替えが効かない、唯一無二の存在に

重要:

組織やチームには、「標準的に優秀な人」よりも、「この人にしかできないことがある人」が必要です。

相互作用の理解:才能を育むヒント

5つの側面の相互作用を理解すると、才能を育てる戦略が見えてきます。

ケース1:初期能力は高いが、没頭度が低い子供

例:テストは満点だが、「宿題やった?」と言わないとやらない。

戦略:

- 無理に「伸ばそう」としない

- 本人が没頭できる対象を探す

- 初期能力が高い別の分野が、真の才能かもしれない

ケース2:成長が遅いが、没頭度は高い部下

例:入社2年目でまだ未熟だが、特定業務に異常な集中力を発揮する。

戦略:

- 短期的な成果を求めない

- 没頭を邪魔しない環境を提供

- 3年、5年の長期スパンで見守る

ケース3:独自性はあるが、成果がまだ出ていない人

例:「変わった人」と言われ、独自の方法を模索するが、まだ成果は見えない。

戦略:

- 既存の評価基準で判断しない

- 独自性を活かせる場や機会を探す

- 時代が追いつくまで支援を続ける

偉人や成功者の事例

参考までに芸術家、アスリート、経営者、起業家、学者などの事例も紹介します。

すべて揃った稀有な型:

モーツァルトは幼少期から作曲の才能を示し、急速に成長。音楽への強い情熱で、革新的な作曲法を編み出し、35歳という短い生涯で600以上の作品を残しました。現代の例では、フィギュアスケートの羽生結弦選手が好例です。10代前半から頭角を現し、驚異的な速度で技術を磨き、スケートへの深い情熱、唯一無二の表現力で、19歳でソチ五輪金メダル、23歳で平昌五輪2連覇という、66年ぶりの快挙を成し遂げました。

晩成・積み重ね型:

初期能力や成長速度が平凡であっても、継続的な没頭、独自の視点、そして適切な環境を得ることで、最終的に圧倒的な成果を生み出す人々がいます。

ダーウィンは若い頃、特に優秀とは見なされていませんでしたが、ビーグル号での5年間の航海で得た膨大な観察記録を20年以上かけて分析し、独自の進化論という革命的な理論を構築しました。

現代の例では、KFC創業者のカーネル・サンダースが挙げられます。彼は若い頃、40種類以上の職を転々とし、40歳でガソリンスタンドを経営。料理で評判を得ることができました、フランチャイズ展開を始めたのは65歳のときで、そこから独自のビジネスモデルで世界的企業へと成長させました。初期能力や成長速度は突出していたわけではありませんが、最終的な成果は圧倒的でした。

日本の事例では、株式会社ニトリ創業者の似鳥昭雄氏が挙げられます。若い頃は極貧と挫折を経験しながらも、アメリカ視察で家具安売りモデルに出会い、中年以降大きくビジネスモデル転換に成功。そこから日本を代表する上場企業を築きました。1つの出会いと発想転換が、非凡さを引き出した晩成型成功の好例です。

革新者型:

既存の基準では評価が低くても、独自性と没頭度が高ければ、後に時代が追いついて評価されるケースがあります。ゴッホは生前、絵がほとんど売れず貧困のまま亡くなりましたが、絵画への狂気的な没頭と、誰も描かないスタイルを貫いた結果、死後に最も価値ある画家の一人として認められました。現代のバンクシーも、既存の美術界の基準では測れませんが、独自の表現を貫き、大きな社会的影響力を持っています。

ビジネスでは、イーロン・マスクが革新者型の代表例です。PayPal売却後、電気自動車(Tesla)と民間宇宙開発(SpaceX)という「既存の評価基準では無謀」と言われた分野に挑戦。多くの批判を浴びながらも、持続可能なエネルギーと人類の火星移住という独自のビジョンへの執着を貫き、両社を成功させ、自動車産業と宇宙産業を変革しました。

評価者へのヒント:才能を見抜くための視点

才能を評価したり、見出したりする際には、以下の点を常に意識することが重要です。

初期能力だけで判断しない

「今できること」だけでなく、「どう成長するか」「何に没頭しているか」「どこが独自か」「何を生み出すか」という多面的視点を持つ

成長速度に惑わされない

急速に伸びる人もいれば、ゆっくり着実に伸びる人もいる

没頭の観察

「この人は何に夢中になっているか?」を注意深く観察する。没頭時間の長さは、その分野における才能の重要なサイン

独自性を認める

「人と違う」ことを欠点ではなく、才能の可能性として捉え直す

最終成果は複合的要因で決まる

才能だけでなく、環境、努力、機会、タイミングなどが絡み合うことを理解する

5つの側面は、才能を理解するための異なる「窓」であり、どれか一つだけでその人の才能を判断することはできません。

あなた/子供/部下を観察するポイント

才能のパターンを見極めるには、以下のような点を意識的に観察してください。

【初期能力 × 成長速度型】

□ 周囲より早く習得する

□ テストや評価で高得点

□ でも、本人は「やらされている」様子がある

→ 没頭度を確認。なければ別の分野を探す

【没頭度 × 成長速度型】

□ 最初は下手だった

□ でも、誰にも言われず毎日取り組んでいる

□ 最近、急速に上達している

→ 邪魔せず見守る。長期的視点で

【没頭度 × 独自性型】

□ 人と違うアプローチをする

□ 何時間でも集中できる

□ でも、まだ成果は出ていない

→ 既存の評価基準で判断しない。時間をかけて支援

【独自性 × 最終成果型】

□ 標準的な「優秀さ」はない

□ でも「この人にしかできない」ことがある

□ 一部の人から強く支持される

→ 活かせる場を探す。異端を排除しない

まとめ:5つすべてが揃う必要はない

才能を評価・育成する上で、最も重要な理解は以下です:

✓ 5つの側面は独立している

→ すべて揃っている必要はない

✓ 2つ、3つの組み合わせでも、才能は開花する

→ どの側面が強いかを見極める

✓ 足りない側面を補う方法も考える

→ 強い側面を伸ばす方が優先順位は高いが、成長に伴い弱点を補う方法も身につけさせる

✓ 組み合わせ方で、開花までの時間が変わる

→ 長期的視点を持つ

才能の見つけ方については以下の記事で詳しく解説しています。

2-7. 才能の源泉:遺伝と環境の相互作用

重要な補足として、才能は生まれつき固定されたものではありません。

たとえば「5歳で掛け算ができる」という初期能力は、遺伝的な認知能力の高さだけでなく、親の教育方針、学習機会、本人の興味など、複数の要因が複雑に絡み合った結果です。

遺伝的素質がどれほど高くても、適切な環境や本人の関心がなければ才能は開花しません。逆に、環境がどれほど整っていても、本人の準備状態(発達段階や興味)と合わなければ、才能は芽生えることはありません。

才能とは、遺伝的素質と環境、本人の意欲(興味・情熱)、機会と努力などが揃って初めて花開くものです。

「この子は才能がある/ない」という固定的な判断を避け、「どのような環境を整えれば、この子の可能性が開花するか」という視点を持つことが重要です。

3. 才能を見出し、開花させるための条件

才能は、ただ存在するだけでは価値を生み出すことはできません。それを評価し、観察し、適切な環境で活用する誰かが必要です。

3-1. 客観的な「評価基準」

才能とは「平均からの乖離」なので、平均値を知らなければ「すごい!」とは評価できません。

たとえば、子供が学力テストで偏差値70を取ってきたとします。親が喜ぶのは、平均が50で、標準偏差10という基準を知っているからです。偏差値70は「平均より上位2.3%」という外れ値であり、だからこそ「すごい」と評価できるのです。

才能を見出すには、対象となる人の年齢や経験値に応じた平均的な能力レベルを把握している、評価基準を持つ第三者が必要です。基準がなければ、突出した能力も単なる「個性」として見過ごされてしまいます。

才能を持つ本人も、自分の才能に気づいていないことがあります。人は自分自身を基準に物事を捉えがちです。初期能力が高くても、成長速度が速くても、没頭時間が長くても、独自性があっても、すごい成果を出しても、それを基準値(平均値)として捉え、「当たり前」「普通のこと」と考えている場合があります。「誰でもこれくらいできるだろう」と思い込んでいるのです。

だからこそ、才能の価値を評価するには、本人の主観ではなく、客観的な判断基準が必要なのです。

3-2. 観察力と「活用法」を結びつける洞察力

才能を伸ばし、開花させるためには、その資質をどこで、どう活かすかを見抜く洞察力が重要です。

実話を基にした映画『幸せの隠れ場所』の主人公マイケル・オアーの例が象徴的です。

amazon:https://amzn.asia/d/5jeXa8Y

物語は、裕福なリー・アン・テューイ夫人が、メンフィスの貧しい地区で育った少年マイケル・オアーを偶然見かけ、家族に迎え入れるところから始まります。マイケルは元々家庭環境に恵まれず、学業も不安定でしたが、リー・アンの支援と愛情によって心身ともに安定し、自信をつけていきます。

夫人がマイケルの才能に気づいた決定的な瞬間は、マイケルと幼い息子が自動車事故に遭った時でした。知らせを受けて現場に駆けつけたリー・アンの目の前には、傷一つない息子。マイケルがとっさに身を挺して息子をかばい、守ってくれたおかげでした。

この出来事を通して、彼女はマイケルに強い保護本能があることに気づきます。

- 体格と身体能力:フットボールにおけるレフトタックルとしての防御力。

- 優しさと保護本能(幼い息子を守ろうとした内面の資質):この保護本能は、攻撃チームの司令塔を守る不可欠な才能に結びつくと見抜いたのです。

彼女は、マイケルの単なる身体の大きさだけではなく、内面的な資質をレフトタックルという役割と結びつけることで、彼の才能を具体的に引き出し、開花させるサポートをしました。

3-3. 才能を開花させる「環境」

発見された才能は、適切な環境と教育がなければ育ちにくいものです。リー・アンは単にマイケルを観察するだけではなく、学業やフットボールに集中できるよう、安全な生活環境と成長を促す機会を与えました。

才能は「発見」されるものですが、同時に「育まれる」ものでもあります。外れ値としての可能性を現実の成果に変えるには、評価基準、観察力、活用法の洞察、そしてそれを支える環境のすべてが不可欠です。

才能を仕事やビジネスで活かす方法は、下記の記事で詳しく解説しています。

4. 才能が見落とされ、排除されるリスク

ただ、才能を見つけて育む上で、もう一つ忘れてはいけない大切な側面があります。それは、外れ値のようなユニークな才能が、時に「異端」として、社会から弾かれてしまうという構造的な問題です。

4-1. 外れ値としての才能が直面する構造的問題

統計の世界では、外れ値はしばしば「異常なデータ」として除外されてしまいます。同じように、既存の評価基準から大きく外れた才能も、現実社会では「規格外」「不適合」として受け入れられず、排除されてしまうことが少なくありません。

これは単なる可能性の話ではなく、歴史が何度も繰り返してきた紛れもない現実です。

歴史的な事例:

| 人物 | 当時の評価 | 後の評価 |

| ゴッホ | 生前に商業的な成功はほとんど得られなかった。独自の画風は当時の主流であった印象派と異なり、時代に「早すぎた」と評される。 | 現代では世界で最も有名な画家の一人。 |

| エジソン | 授業中に「なぜ?」と質問攻めにしたり、常識的でない行動をとったりしたため、教師から「知能が低い」と見なされた。現在の観点からは、発達障害(ADHDなど)の特性を持っていた可能性が指摘されている。 | 「発明王」と呼ばれ、電灯、蓄音機など数々の発明で知られている。 |

| アインシュタイン | 特殊相対性理論などの論文発表当初、すぐに主流の学界に受け入れられたわけではなかった。特許局の職員という学界の権威からかけ離れた立場にあった。 | 20世紀を代表する科学者であり、相対性理論は現代物理学の基礎を築いた。 |

| 岡本太郎 | 帰国後、「きれいな芸術」を否定し、既成の日本の画壇の枠組みから逸脱したため、画壇や評論家からは激しく批判され、異端視された。 | 大衆芸術としての側面も含め、「芸術は爆発だ!」の言葉とともに日本を代表する芸術家として広く認識されている。 |

| 手塚治虫 | 戦後、「漫画は子供の悪影響になる」という悪書追放運動の標的になるなど、社会的な偏見や批判にさらされた。 | 彼の作品は日本の漫画・アニメ文化の礎を築き、「漫画の神様」として世界的に評価されている。 |

| 本田宗一郎 | 尋常小学校卒という学歴の低さを揶揄されたり、学歴を重視する当時の社会において異端視されたりした。二輪車開発当初は、交通事情や社会的な認識から「危険」といった批判を受けた。 | ホンダを世界的な自動車メーカーに育て上げ、技術者としての功績が認められている。 |

| スティーブ・ジョブズ | 1985年に、自身が招いた当時の社長との対立や、社内を混乱させた問題行動などが原因で、取締役会の決定により全ての業務から外され、事実上の解任・追放となった。 | 1996年の復帰後、iPod, iPhoneなど革新的な製品を生み出し、Appleを世界的な巨大企業へと導いた。 |

| ニコラ・テスラ | エジソン陣営が推す直流電流システムとの「電流戦争」において、交流の高圧電流は「危険で非現実的」だと激しいネガティブキャンペーンを受けた。 | 現在、送電の主流はテスラが確立した交流電流システムであり、現代の電力システムの基礎を築いた。 |

| アラン・チューリング | 1930年代の「チューリングマシン」の構想は、当時の技術や常識から見て実現可能性が低い「机上の空論」と見なされることもあった。 | コンピュータ科学、人工知能(AI)の基礎を築いた人物として、現代では高く評価されている。 |

4-2. なぜ才能は見落とされるのか

才能が排除される理由は、主に以下の5つです:

1. 既存の評価基準に当てはまらない

才能が「これまでの成功パターン」から外れている場合、評価者はそれを理解する枠組みを持たないため、価値を見出すことができません。前例のない才能は、しばしば「異常」として片付けられてしまいます。

2. 活用法がまだ存在しない(時代が追いついていない)

その才能を必要とする場や役割がまだ発見されていない、あるいは技術や社会がその価値を認識できる段階に達していない場合があります。テスラの交流電流は、大規模な電力インフラが存在しない時代には「絵空事」だと考えられました。同様に、チューリングの計算機理論も、実際のコンピュータが登場する前には「哲学的思考実験」に過ぎないと見なされていました。

3. 評価者の視野の限界

評価者が自分の専門分野や経験の範囲内でしか判断できない場合、「理解できない = 価値がない」と誤認してしまいます。自分の知識の外にある才能を、存在しないものとして扱ってしまうのです。

4. 認知バイアスによる見落とし

視野の限界に加え、認知心理学でいう「利用可能性バイアス」も関係しています。人間は頭の中で簡単に思い浮かぶ情報を過大評価し、逆に思い浮かばない情報を過小評価する傾向があるからです。

たとえば、「陸上でオリンピックを目指せる」という才能は理解しやすいですが、「トランポリンやセーリングで目指せる」と言われると、メディア露出が少ないため価値を認識しにくくなります。私たちは、自分がよく知っている分野の才能を過大評価し、知らない分野の才能を過小評価するという認知バイアスを自覚することが大切です。

5. 評価基準そのものの相対性

根本的な問題として、何を「才能」と見なすかという評価基準自体が、文化・時代・技術によって変化するという事実があります。ある文脈で「外れ値」として称賛される能力が、別の文脈では平凡なもの、あるいは不要なものとして扱われます。この問題については、次のセクションで詳しく見ていきます。

4-3. 評価基準の相対性:文化・時代・技術による変化

才能の評価は、文化、時代、技術の進化によって大きく変化します。何を「才能」と見なすかは、普遍的・絶対的な基準ではなく、特定の文脈に依存しているのです。

文化による違い

欧米文化では「個人の独創性」や「自己主張」が才能として評価されやすい一方、日本文化では「集団との調和を保ちながらの卓越性」や「細部への配慮」が重視されます。例えば、日本では「空気を読む能力」は高度な社会的知性として評価されますが、欧米では「意見がない」と誤解されることもあります。

時代による変化

ゴッホは生前「異常」として美術界から無視されましたが、死後に最も影響力のある画家の一人として再評価されました。岡本太郎の前衛芸術も当初は「日本的でない」と批判されましたが、後に日本文化の新たな可能性を開きました。手塚治虫は多くの読者から熱烈な支持を得ていましたが、一方で「映画的演出を取り入れた漫画」も、当初は「複雑すぎる」と否定されました。それでも、結果的に日本の漫画文化を世界的なものへと昇華させました。

技術による変化

技術の進化は、才能の定義そのものを書き換えてきました。写真技術が登場するまで、現実を精密に記録する能力は画家にとって最重要の才能でした。しかし、カメラがその役割を担うようになると、「写実の才能」は相対的に価値を失います。代わって、光と感情の瞬間的な効果を表現する印象派(モネなど)の才能や、現実を解体・再構築するキュビスム(ピカソなど)のような、「機械が捉えられない主観性や概念的な創造性」が、芸術の新たな才能として台頭しました。そして今は、スマートフォンやAI編集ツールの登場により、写真家自身が、自身の才能の再定義を迫られています。

評価者へのヒント

グローバル化した現代では、複数の文化的評価基準が交錯します。「この人の資質は、別の文化圏ではどう評価されるか?」「10年後の技術環境では、この能力はどう位置づけられるか?」と問いかけ、自分の常識や固定観念にとらわれず、柔軟に評価する視点を持つことが求められています。

4-4. 評価者が持つべき姿勢:才能を見逃さないために

マネージャー、経営者、教育者、そして親といった評価者の立場にある人は、自分の価値観や評価基準だけで人を判断すべきではありません。

才能を見落とさず、その可能性を最大限に引き出すために、以下の実践的な姿勢を持つことが重要です。

① 自分の評価基準の限界を認識する

- 「理解できない ≠ 価値がない」を常に意識する

- 「今の私には見えていないだけかもしれない」という謙虚さを持つ

- 自分の専門外の領域では、判断を保留する勇気を持つ

- 自分の評価基準が、特定の文化・時代・技術環境に依存していることを認識する

② 問いかけの習慣を持つ

評価に迷ったときは、以下のような自問を習慣化しましょう。

- 「今の私には理解できないし、アイデアも思い浮かばないが、これがこの人の才能だとしたら、どう活かせるか?」

- 「この特性を活かせる場所は、他にないだろうか?」

- 「10年後、20年後には、この特性はどう評価されるだろうか?」

- 「この人が最も生き生きとしている瞬間は、いつだろうか?」

- 「この人は何に没頭しているか?その没頭には意味があるのではないか?」

- 「この人のユニークな点は何か?それは弱点ではなく強みではないか?」

- 「別の文化圏や専門分野では、この人はどう評価されるだろうか?」

③ 他者の視点を積極的に求める

才能を見逃さないために、自分以外の視点を積極的に取り入れましょう。

- 異なる専門分野の人に相談する: 自分が理解できない才能を、別の専門家なら理解できるかもしれません。

- 複数の評価基準を持つ: 学業成績だけでなく、創造性、共感力、実行力、独自性など、多面的な基準で見ることが大切です。

- 本人の内発的動機を観察する: 何に情熱を注いでいるか、どこで没頭しているかに注目しましょう。

- 異なる文化的背景を持つ人に意見を求める: 自分の常識とは異なる視点から、その資質の価値を判断してもらいましょう。

4-5. 事例:リー・アンの姿勢

先ほど触れた映画『幸せの隠れ場所』のリー・アン・テューイ夫人の姿勢は、評価者にとって大きなヒントとなります。

- フットボールの専門知識は持っていなかった

- でも「この子の特性を活かせる場所があるはず」という視点で、コーチや専門家と対話した

- 「理解できないが、可能性を信じる」姿勢が才能を開花させた

彼女は「自分には分からないから、価値がない」とは判断せず、「分からないからこそ、他の視点を求めよう」という姿勢を取ったのです。

4-6. 才能を見出す責任

規格外の才能というものは、誰かに評価されなければ、残念ながら単なる「変わったもの」として社会から弾かれてしまうことになります。

才能を見出す立場にある人、たとえば教育者や経営者、親には、以下の大切な責任があります。

才能を見出す立場にある人々には、以下の責任があります:

- 自分の理解を超えたものに対して、即座に否定しない

- 「標準から外れている」ことを、可能性として捉え直す

- 才能の活用法が分からないときは、他者の知恵を借りる

才能は「発見される」ものですが、同時に「見逃される」ものでもあります。評価者の姿勢ひとつで、次のアインシュタインやゴッホが埋もれてしまう可能性があることを、忘れてはいけません。

まとめ

才能とは外れ値であり、それは以下の5つの側面で現れます:

- 初期能力の高さ

- 成長速度の速さ

- 没頭度の深さ

- 独自性の強さ

- 最終成果の大きさ

しかし、外れ値としての才能は、既存の評価基準では排除されやすいという構造的問題を抱えています。

才能を見出し、開花させるには:

- 客観的な評価基準

- 活用法を見抜く観察力と洞察力

- 才能を育む環境

- そして何より、評価者自身の謙虚さと問いかける姿勢

が不可欠です。

才能は、生まれつき変わらない固定的なものではなく、遺伝的素質と環境、そして本人の関心や努力が相互に作用し合うことで生まれ、変化していくものです。

評価者は、5つの異なる側面から多角的に人を見ることで、既存の枠組みでは見過ごされがちな才能を発見し、その可能性を最大限に引き出すことができます。

「標準から外れている」ことは、決して欠点ではなく、むしろ才能の可能性そのものなのです。

よくある質問(FAQ)

Q1: 才能は生まれつきですか、それとも育てられますか?

A: 才能とは、遺伝的素質と環境、本人の意欲(興味・情熱)、機会と努力などが揃って初めて花開くものです。遺伝的素質は変えられませんが、環境を整えることで才能を開花させることができます。

Q2: 子供の才能はいつ頃わかりますか?

A: 才能は5つの側面(初期能力、成長速度、没頭度、独自性、最終成果)で現れ、それぞれ異なる時期に観察できます。お子さんをよく観察していれば、特に最終成果以外の4つの側面で変化や突出が見られた時に、ポテンシャルとしての才能に気づくことができるでしょう。

そのためには、ご自分のお子さんだけでなく、他のお子さんたちも観察することが大切です。そうすることで、それぞれの違いが分かり、結果としてご自身のお子さんの特徴や才能のサインにも気づけるはずです。

Q3: 神童はなぜ大人になると平凡になることがあるのですか?

A: 「早熟型の罠」と呼ばれる現象です。初期能力は高くても、以下の理由で伸び悩むケースがあります。

3つの主な原因:

- 内発的動機の欠如

「褒められるため」「期待に応えるため」にやっている

→ 思春期になり親の影響力が弱まると、動機を失う - 燃え尽き症候群

幼少期からの過度なプレッシャー、「できて当たり前」という期待

→ 心身が疲弊し、その分野から離れる - 独自性の欠如

型にはまった優秀さで、周囲が追いつくと差別化できない

→ モチベーションを失う

親・教育者がすべきこと:

✓ 過度な期待をかけない

✓ 「本当にやりたい?」を定期的に確認

✓ 没頭度(時間を忘れて取り組むか)を重視

✓ 「できること」と「やりたいこと」の両方を大切に

早期の成果より、長期的な情熱の方がはるかに重要です。

Q4: 晩成型でも才能は開花しますか?何歳でも遅くないですか?

A: はい、開花します。ダーウィン、カーネル・サンダース、ニトリの似鳥昭雄のように、初期能力や成長速度が平凡でも、没頭度と独自性が高ければ、最終的に圧倒的な成果を生み出す人がいます。重要なのは「今の能力」ではなく、「何に没頭できるか」「どこが独自か」です。年齢は制約ではありません。

Q5: 「人と違う」子供は問題児ですか、それとも才能があるのですか?

A: 「人と違う」ことは、才能の重要なサイン(独自性)である可能性があります。既存の評価基準に当てはまらない特性は、しばしば「問題」として扱われますが、実は唯一無二の価値を生み出す源泉かもしれません。重要なのは、

- その子が何に没頭しているか観察する

- 「標準から外れている」ことを、可能性として捉え直す

- 異なる専門分野の人に相談し、活用法を探る

ゴッホ、岡本太郎、手塚治虫も、当初は「異常」「日本的でない」「子供向けに複雑すぎる」と批判されました。

Q6: 自分に認知バイアスがあるか、どうすればわかりますか?

A: 誰もが認知バイアスを持っています。特に才能の評価において注意すべきサインは以下です。

- 社会の一般的な評価基準に固執している:

偏差値や学歴といった、よくある社会の評価基準だけで人の価値や能力を判断していないか? - 自分がよく知っている分野の才能を過大評価している:

「この分野こそ重要だ」と思い込んでいないか? - メディアでよく見る職業・スキルを高く評価している:

テレビや雑誌で頻繁に取り上げられるものだけを「すごい」と思っていないか? - 自分が理解できないものを「意味がない」と判断している:

「よくわからないから価値がない」と即座に判断していないか?

対処法

- 評価基準を問い直す:

「もし学歴や資格がないとしても、この人の能力はどこで通用するか?」と自問し、社会的な地位ではない本質的な価値を探ってみましょう。 - 異なる視点を持つ知人を増やす:

社会の一般的な評価基準とは違うものさしで生きている人と交流しましょう。価値観の多様性を学ぶことが、才能を見抜く視野を広げます。 - 異なる専門分野の人に意見を求める:

自分の知らない分野の専門家に相談すると、新しい視点が得られます。 - 「なぜこれは価値があるのか?」と自問する:

理解できない才能に出会ったとき、即座に否定せず、この問いかけをしてみましょう。 - メディア露出の少ない分野を意識的に調べる:

マイナースポーツ、ニッチな職業、新興分野など、普段触れない情報に触れてみましょう。

認知バイアスは完全には克服できませんが、自覚することで、より公平な才能評価ができるようになります。

Q7: AIが発達した現代で、どんな才能が重要ですか?

AI時代の到来により、才能の定義は根本から変わるでしょう。AIが代替できる「標準的な卓越性」(暗算、記憶、定型業務など)は基礎力として必要ですが、それ以上に「この人にしかできない独自性」と「人間にしかできない人間関係能力」が重要な価値になると予測しています。

具体的には、以下のような資質や能力が求められます。

- 独自の視点や発想

- 創造的思考(問題解決能力)

- 人間的な共感力や洞察力

- 「なぜ?」を問い続ける姿勢

- 以上を他者と協働して行う人間関係能力

技術の進化は才能の定義を変えますが、独自性(創造の源)と、それを実現し、価値を広める人間関係能力は、いかなる時代が変わっても永続的な価値を持ち続けるでしょう。

Q8: 自分の才能がわかりません。どうすれば見つけられますか?

A: 以下の問いかけを試してください。

- 没頭度:「時間を忘れて没頭できることは何か?」「やらずにいられないことは何か?」

- 独自性:「人から『変わっているね』と言われることは何か?」「自分だけの視点や発想は何か?」

- 成長速度:「他の人より速く習得できたことは何か?」

- 環境:「どんな環境にいるとき、自分は生き生きしているか?」

才能の見つけ方については下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

Q9: 子供に「才能がない」と言ってしまいました。どうすればいいですか?

A: まず、「才能は固定的ではない」ことを理解してください。キャロル・ドゥエックの「マインドセット」研究によれば、「才能は育つもの」という成長マインドセットを持つことが重要です。

そして、お子さんには次のように伝えてください。

- 「才能がない」のではなく、「まだ見つけていないだけ」

- 「お父さん(お母さん)もまだあなたの才能を見つけられていない」

- 「だから、一緒に見つけよう」

- 「今できないこと」は「これから伸びる可能性」

- 「まだ夢中になれるものに出会っていないだけ」

そして、5つの側面(初期能力、成長速度、没頭度、独自性、成果)から多面的に観察し直してください。既存の評価基準(学校の成績など)だけでは測れない才能があるはずです。

参考文献

本記事は以下の文献を参考に執筆しました。

- ミハイ・チクセントミハイ『フロー体験入門―楽しみと創造の心理学』(世界思想社、2010年)

フロー理論の創始者によるフロー体験を日常生活のあらゆる場面に適用するためのポジティブで実践的な解説書。 - アンジェラ・ダックワース『GRIT やり抜く力』(ダイヤモンド社、2016年)

才能と努力の関係、持続力の重要性について科学的に論じた現代の必読書。 - マルコム・グラッドウェル『天才! 成功する人々の法則』(講談社、2009年)

才能と環境、機会の相互作用を豊富な事例で解説。「1万時間の法則」で知られる。 - ハワード・ガードナー『MI:個性を生かす多重知能の理論』(新曜社、2001年)

多重知能理論の提唱者による著作。才能の多様性を理解する基礎理論。 - キャロル・S・ドゥエック『マインドセット「やればできる! 」の研究』(草思社、2016年)

才能を固定的に捉える危険性と、成長マインドセットの重要性を説く名著。 - 北端康良『才能が9割 3つの質問であなたは目覚める』(経済界、2016年)

たった3つの質問で才能を引き出す「才能プロファイリング」を紹介。実践的な才能発見メソッド。 - 北端康良『自分の秘密 才能を自分で見つける方法』(経済界、2012年)

偉人や成功者の才能分析事例から才能心理学の理論体系を解説し、一般の人でも才能を見つけ開花させるノウハウを解説。

関連記事