この記事は、才能を活かせずに悩むあなたへ向けた、実践的なロードマップです。

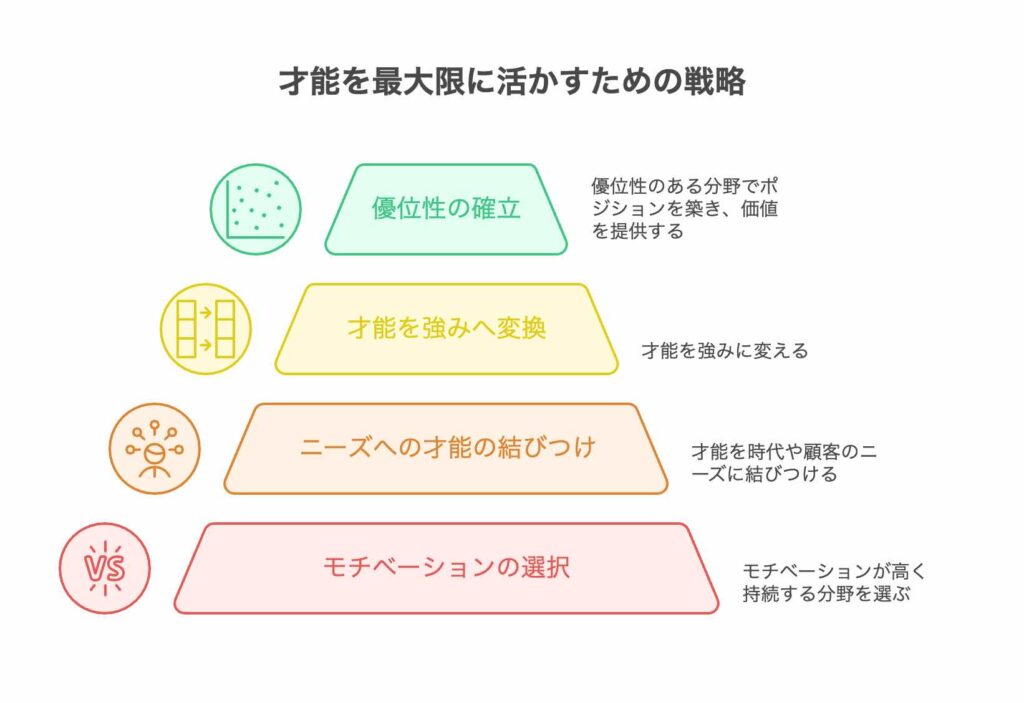

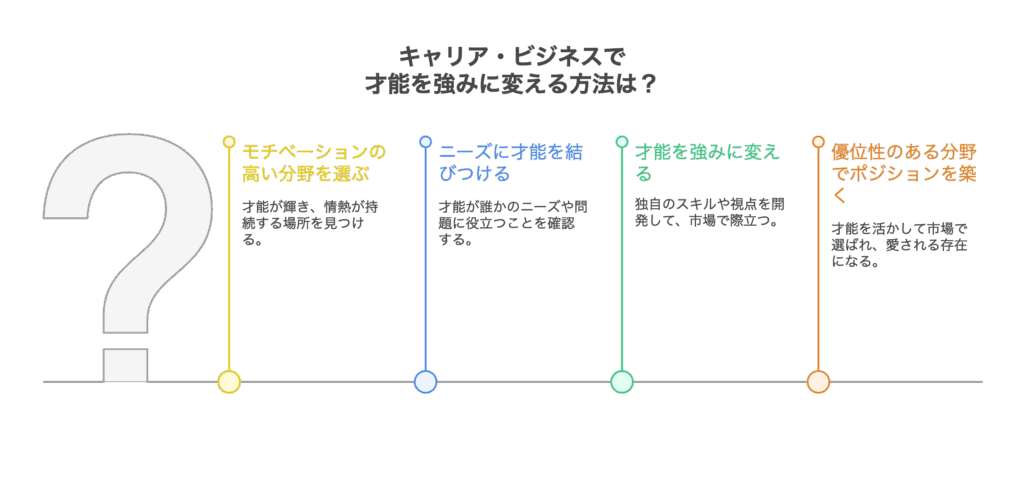

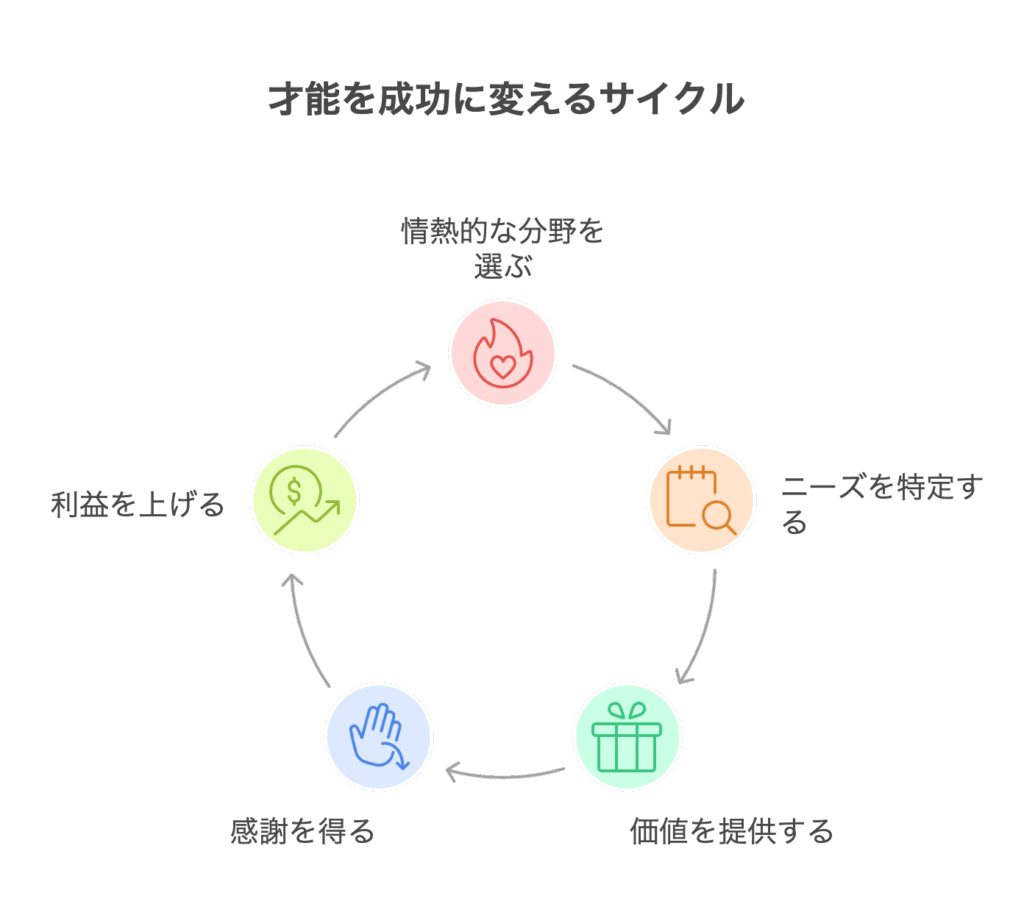

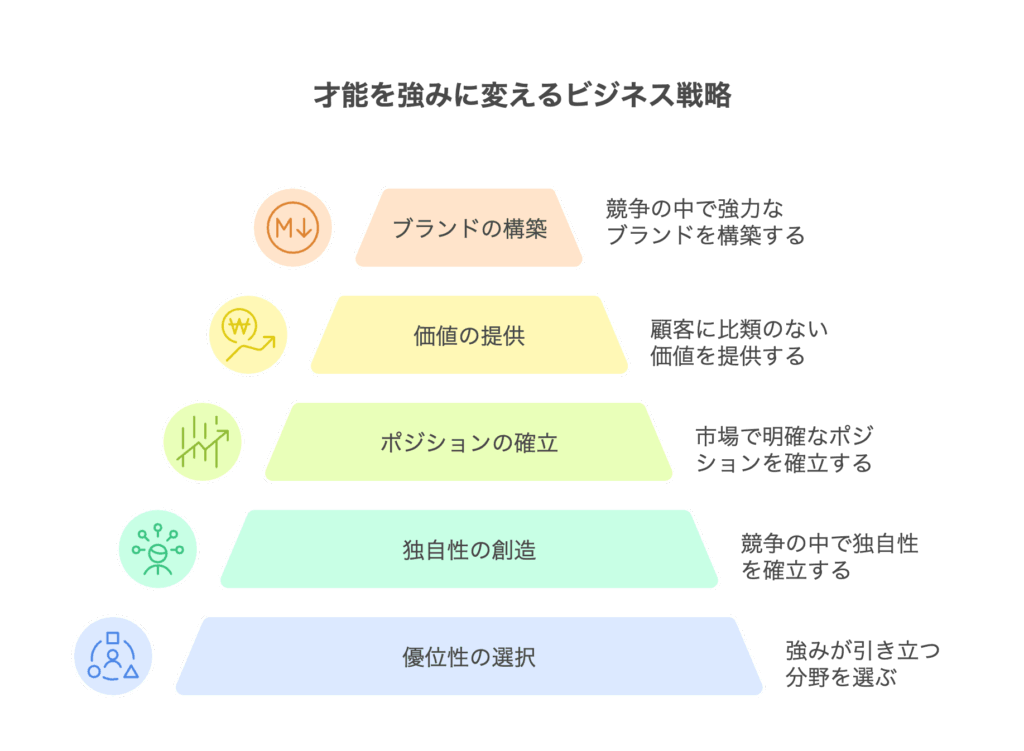

自分の才能をモチベーションと結びつけ、顧客や時代のニーズを読み解き、市場で通用する「強み」へと育てる4つの戦略を解説します。

「才能を最大限に活かす4つの視点」と「3つの成功事例」を通して、才能を圧倒的な成果に変えるための具体的なステップを学びましょう。

才能を最大限に活かす4つの視点

成果は出ている。評価もされているし、利益も上がっている。

それなのに、どこかモチベーションが続かない——。

やりたいことはあるのに、思うように利益につながらない。

今のままでは頭打ち。次のレベルに進めない気がする——。

もしそんな悩みを抱えているなら、それは「才能を最大限に活かす4つの視点」が欠けているかもしれません。

- モチベーションが高く、持続する分野を選ぶ

- 才能をニーズ(時代や顧客)に結びつける

- 才能を強みに変える

- 優位性のある分野でポジションを築き、価値を提供する

この4つが重なる点が、あなたの才能が開花し、成果につながるスイートスポットです。

私は才能開発と心理学の専門家として、才能についての本を2冊出版し、20年間で6,000人以上の才能開発と目標達成を支援してきました。

この記事では、その経験と『才能心理学』を踏まえ、自分の才能を最大化し、継続的な成果につなげるための実践的なロードマップを紹介します。

才能心理学とは、『才能開花の仕組み』を心理学的に解明した理論体系です。15年以上の研究とコンサルティング経験、歴史上の偉人や現代の成功者の心理分析から得られた共通点を元に、一般の人でも自分の才能を見つけ、開花できるようノウハウ化しています。

表面的な成功ではなく、本当に価値のある仕事をするための道しるべとして、ぜひ活用してください。

成功事例1:左遷からトップセールスを達成した営業マン

まず初めに、イメージを掴みやすいように才能を強みに変えて成果を出した成功事例を紹介します。具体例を読めば、自分に置き換えて考えやすくなるでしょう。

鈴木さんは金融機関で営業をしていましたが、ノルマを達成できずに苦しんでいました。一番の原因は「押し売りをしたくない」という思いが強すぎたこと。全く成約できず、左遷されてしまいました。

当時の鈴木さんはモチベーションもなく、顧客のニーズもわからず、自分の才能も強みもわからない状態。「才能を最大限に活かす3つの視点」の全てが欠けていました。

1.モチベーションが高く、持続する分野を選ぶ

現場を打開するために才能心理学を学び始めた鈴木さんは、才能プロファイリングで自己分析ワークに取り組みました。その時思い出したのが、友人の相談に乗った経験。「聞いてもらって安心した」と友人に言われたことが、一番嬉しかったと思い出しました。

このモチベーションはメラメラと燃えるような情熱ではありません。しかし、彼の中では他のどんなことよりも、確実に強いモチベーションでした。

振り返ってみれば、金融機関を選んだのも「大きいから安定している」「クビにならない」と、安心できたから。子供時代から、不安や心配事をなくして、安心・安定を手に入れるために行動してきたことに気づきました。

鈴木さんの場合、モチベーションが高く、かつ持続していることは、「人に安心感を与えて、喜んでもらえること」でした。

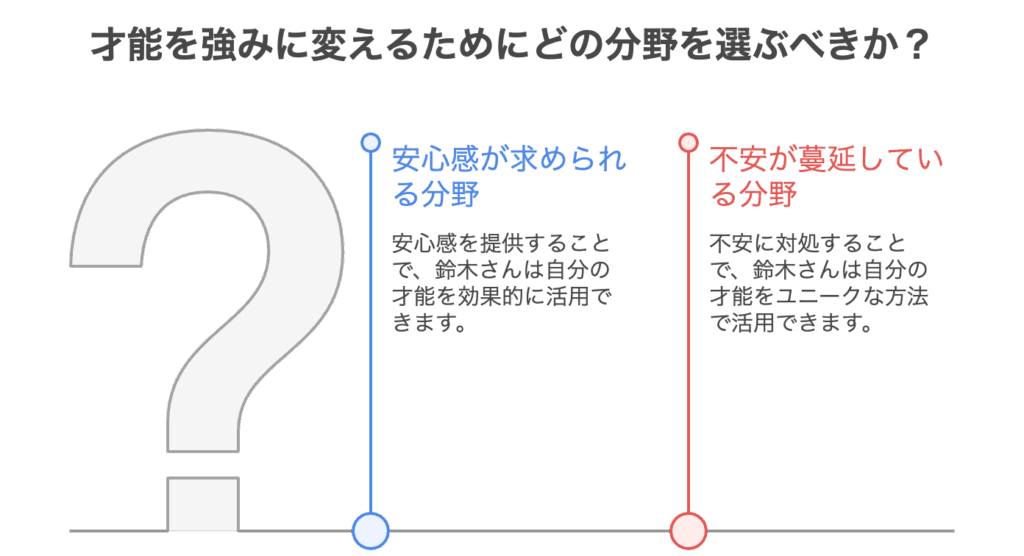

鈴木さんが才能を強みに変えて成果を出すには、「安心感が求められている分野」や「安心感に価値がある分野」を選ぶこと。逆にいえば、「不安が蔓延している分野」を選ぶことが1つ目の鍵になります。

2.才能をニーズに結びつける

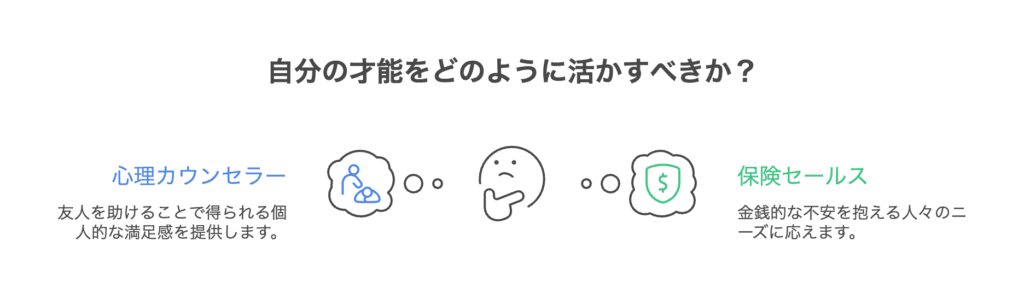

自分の才能に気付いた鈴木さんは、当初心理カウンセラーになろうかと思いました。友人の相談に乗って感謝されたことが嬉しかったからです。

しかし、仕事で保険商品や貯金を勧めている時に、「保険商品って安心を売ってるんだよな」と気づきました。

子どもの将来の進学費用。病気になって万一、働けなくなった時のお金、いくら必要なのかわからない老後資金ーー。世の中にはお金の不安を抱えている人がたくさんいて、そんな人が金融機関に来る。

才能を活かせば、そんなお客様のニーズに応えられるのではないか。鈴木さんの中で、才能をニーズに結びつける仮説が浮かびました。

3.才能を強みに変えて優位性を築き、価値を提供する

自分の才能と顧客のニーズに気付いた当時、鈴木さんの営業マンとしての経験値や能力は決して高いものではありませんでした。ノルマを達成できず、左遷されたくらいですから。

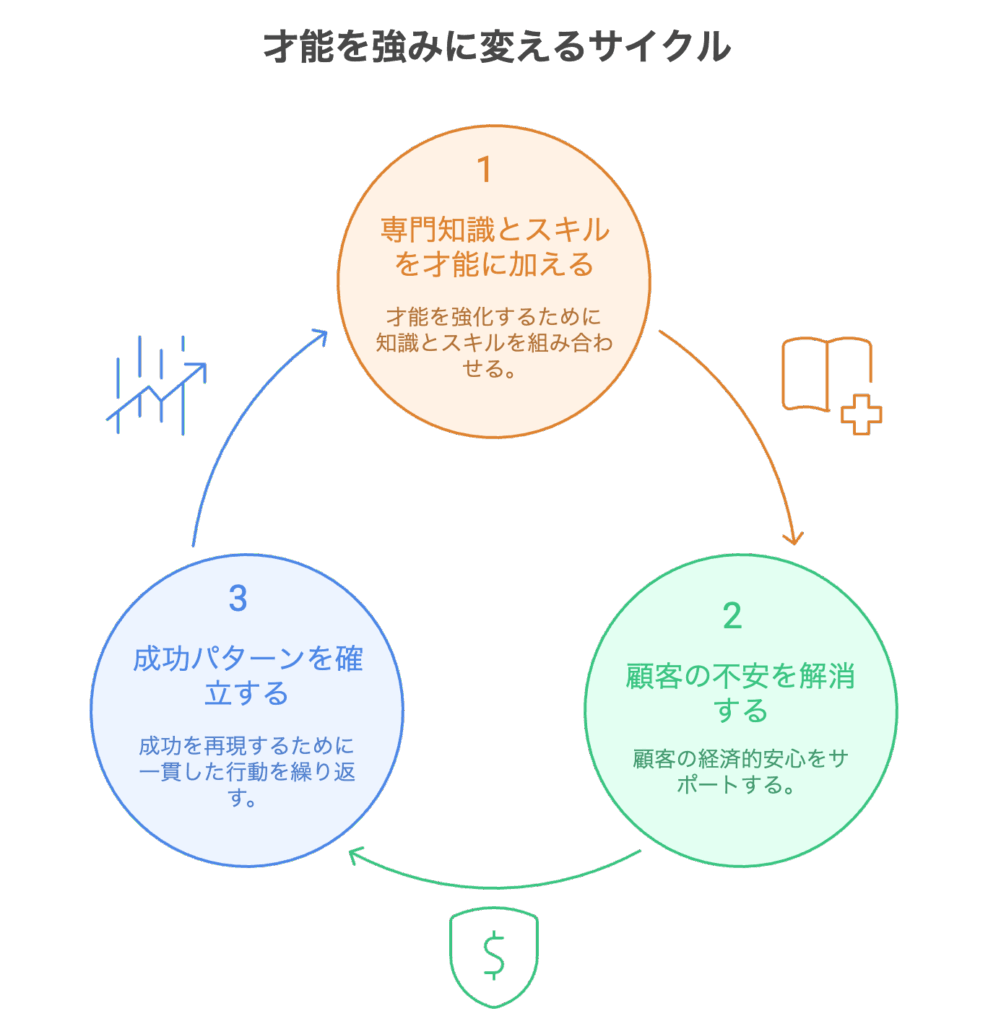

この状態から才能を強みに変えて優位性を築くには、次の3ステップが必要です。

- 才能に専門知識やスキルを掛け算し、強みに変える

- 他の誰よりも、顧客のお金の不安を解消し、経済的安心と安定をサポートできるようになる

- 数をこなし、成功パターンを確立する

そこで鈴木さんは保険と貯蓄商品について徹底的に勉強し、顧客の不安を解消し、経済的安心・安定を実現するノウハウを身につけました。

その上で、まずは顧客の不安を解消するために、顧客の気持ちに共感しながら、彼らの不安を最後まで聞きました。その後、商品の提案をして、「決めるのは後でもいいですよ」「契約しても、契約しなくても、どっちでもいいですよ」と選択肢を顧客に委ねる営業スタイルで行くことにしました。

そして実践。拒絶される不安や押し売りしたくないという気持ちはありましたが、以前と違い、「自分の才能を活かせば、お客さんの不安を解消し、将来の経済的安心・安定をサポートできる」と認識は切り替わっていました。モチベーションが高い分野を選んだからです。

飛び込み営業を含め数をこなし、練習を重ねました。すると営業成績が伸び始め、9ヶ月後には取り扱っている3つの商品全てで支店トップに。経験を積んだ鈴木さんは、一目見るだけで「この人は契約してくれそうだ」という勘が働くようになり、3割強の成約率を実現できる強みを手に入れました。

その後、鈴木さんは将来を期待される若手が配属される支店に栄転しました。

成功事例2:元エンジニアから営業職、プレゼンコンサルタントへ

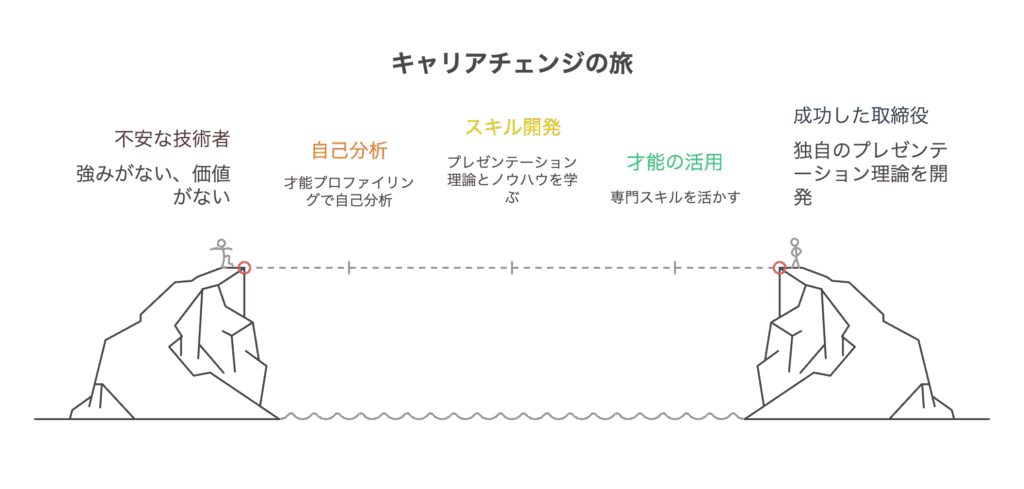

キャリアチェンジを成功させた一例として、マーキュリッチ株式会社取締役 野村尚義さんの事例を紹介します。

野村さんは専門スキルを活かした独自のプレゼン理論とノウハウを開発するための才能心理学を学びました。

才能プロファイリングで自己分析ワークをしていた時、思い出したのはサラリーマン時代にキャリアチェンジをしたことです。

野村さんは元々理系で技術職として勤務していました。しかし就職してみると、同期メンバー達は自分よりも圧倒的な知識と技術力を持っていました。「同期には太刀打ちできない・・・」と焦る気持ちは募るものの、打開策を見出せないまま、時は過ぎていきました。

当時の野村さんは、モチベーションは高く、会社のニーズにも応え、社員としての責任をしっかりと果たしていました。しかし、現状のままでは強みがない。次の段階にはいけない。優位性を築き、価値を提供する人材にはなれないのではないかーー。と不安を抱えていたのです。

ニーズの発見

そんな時、社内の営業マンから「お客さんが商品の技術について詳しく聞きたいと言っている。営業に同行して説明してくれる人はいないか」という相談がありました。突破口を探していた野村さんは早速手を上げて同行。顧客企業の担当者からニーズや課題をヒアリングし、自社技術を活用した課題解決案を説明すると、商談が成立しました。

強みを他の分野に持ち込み優位性を築く

野村さんはこの経験から、他の営業マンには真似できない 『技術もわかる営業マン』を強みにしようと決意しました。技術職から営業職に社内異動し、トップセールスマンとしてポジションを確立。キャリアチェンジに成功しました。

技術職では勝てないと思った野村さんですが、技術職時代に培った知識とスキルを活かせる営業という分野を見つけ、優位性を築くことに成功しました。

振り返ってみれば、学生時代の部活の合気道でも、選手としてはあまり活躍できませんでしたが、指導した後輩は大会に出場して入賞。「先輩の教え方はわかりやすい」と評判でした。野村さんの説明は理系らしく「腰を後5センチ落とす」「肘は30度の角度で曲げる」など、ロジカルで成果に直結する再現性のある説明。これが野村さんの才能でした。

野村さんは、その後、商品やサービスの価値を見出し、顧客の課題解決ニーズに結びつけるプレゼン力の才能を磨き続け、現在はそのノウハウをエグゼクティブに指導するプレゼンコンサルタントとして活躍しています。

成功事例3:自ら起業した会社に行くのも億劫だった社長が、組織変革に成功、売上を1.5倍に。

受講生の杉浦さんは、住宅会社を立ち上げた起業家です。地元では勢いのある会社として注目されていましたが、内心では行き詰まりを感じていました。目標達成意欲が強く、会社を成長させてきたものの、社内は張り詰めた雰囲気。結果を出せない社員もいたからです。

進捗管理のたびに「なんでできないんだ?」「どうするんだ?」と社員を追い込んでも、状況は一向に変わらず、イライラが募るばかり。自分一人だけが頑張っているような気持ちになり、会社に行くのも億劫になっていたのです。

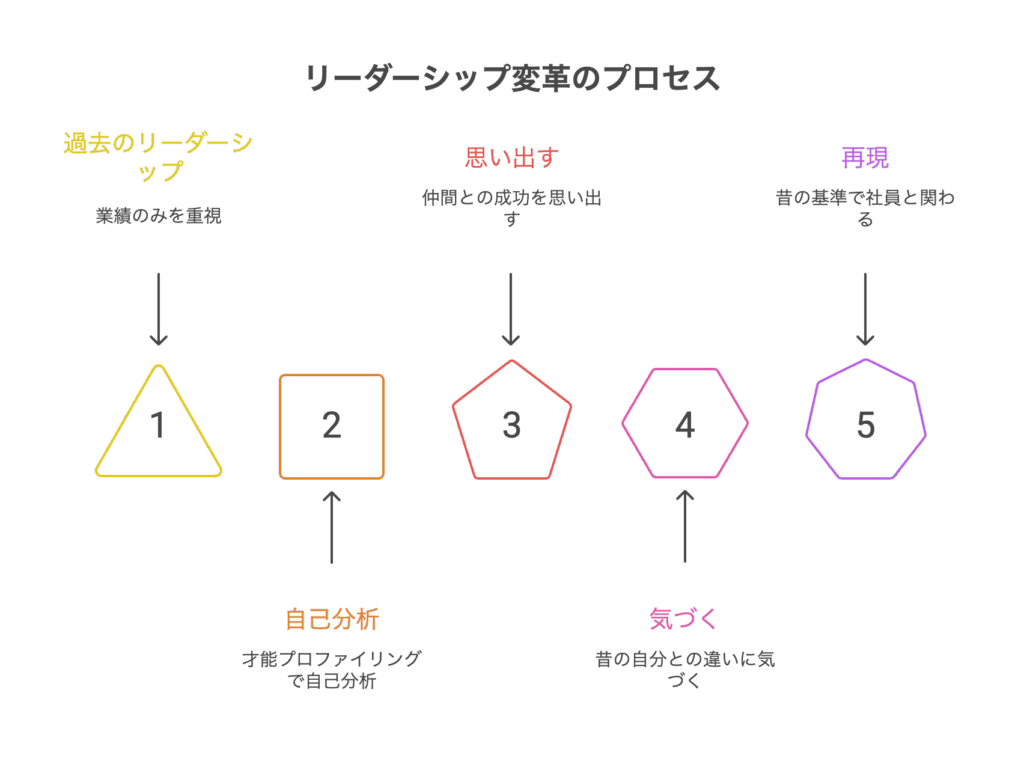

1. モチベーションが高く、持続する分野を選ぶ

現場を打開するために才能心理学を学び始めた杉浦さんは、才能プロファイリングで自己分析ワークに取り組みました。その時思い出したのが、彼自身が最もパワフルで、チームも活気に満ちていた頃のことです。

それは、高校や大学時代、気の合う仲間たちと何かを成し遂げていた時のことでした。頭の良し悪しや運動神経、得意・不得意は関係なく、気の合うメンバーと一緒なら何でも楽しかった。

そんな仲間を引っ張って。体育祭や文化祭、部活に取り組んでいたら、すごいムーブメントが起きてきて「俺たちを中心に地球が回っている」という錯覚が起き始め、その錯覚のまま続けていると、色々なものが実現していく。そんな感覚があったのを思い出しました。

ところが今は、仕事ができるかできないかで社員を判断していました。昔の自分はそうじゃなかったーー。「これじゃないな」と気づいた杉浦さんは、あの時の基準で社員と関わり、同じことを会社で再現できれば最高だと思ったのです。

社長になってから「社長としてこうあるべきだ」と気負い過ぎて、昔の自分を忘れていました。昔から、周りを巻き込み目標を達成する「リーダーシップの才能」があったのに、全く活かしていなかったのです。

2. 才能をニーズに結びつける

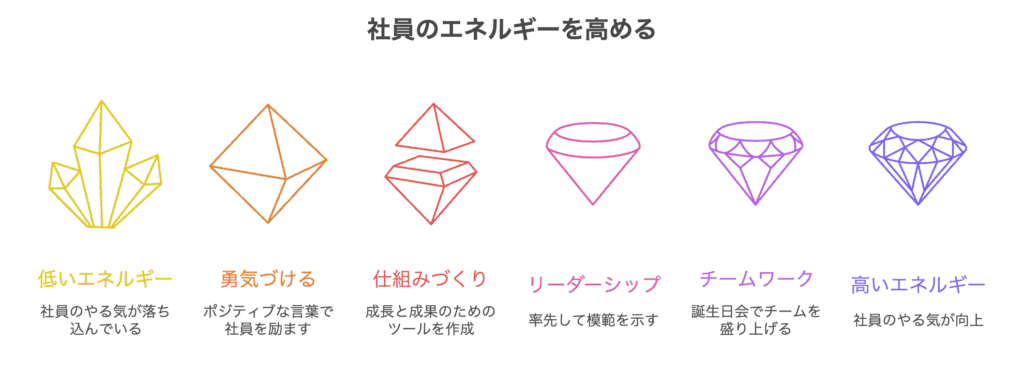

自分の才能に気づいた杉浦さんは、これまでの自分の関わり方が、かえって社員のエネルギーを下げていたことに気づきました。

たとえば、「この状況、どうするんだ?」「この数字じゃ達成しないぞ」「休んでいる暇があれば、営業に行け」というと、その人のやる気を削いでしまう。

ただでさえ成果が出ていない社員は、やる気が落ち込んでいる状態です。そんな時こそ、社員のエネルギーを上げてあげるのが、上に立つ人間の役割だと考え、社員のエネルギーを上げることを決意しました。

成果が出ていない社員には、「大丈夫だよ。思いっきりやってこいよ」「それ、いいじゃないか」と勇気づけるようにしました。すると徐々に社内の雰囲気が変わり、社員が変わり始めたのです。

成果が出ていない社員をどうすれば助け、成果を出させてあげられるか。それに貢献することこそが、上に立つ人間の役目だと考えた杉浦さんは、自身の営業ノウハウをツール化・マニュアル化し、社員が成長し、成果を出せる仕組みづくりを始めました。

あれこれ指示するのもやめました。オフィスに行って、トイレが汚れていたら率先してトイレ掃除をする。綺麗にしたいのは自分だから、自分でやるようにしました。

社員の誕生日会も始めました。余興やメッセージ動画、プレゼント交換も行い、今では結婚式の二次会のように全力で盛り上がるイベントに。社内の雰囲気やチームワークは格段に上がりました。

その結果、約20棟だった受注棟数が約36棟に増加。売上も当時の7〜8億円から約12億円へと大幅に伸びたのです。

杉浦さんは、リーダーシップの才能を活かして「本当は成果を出したい、活躍したい」という社員のニーズに応えました。これが、会社全体の成功につながったのです。

会社に行くのが億劫だった彼が、今では社員の成長を心から喜べるようになったのは、自分の才能を活かし、チームの幸せに貢献するという、自分らしい道を見つけたからにほかなりません。

まとめ:才能を成果につなげる4ステップ

これまで見てきた3つの成功事例に共通するのは、「才能を最大限に活かす4つの視点」を実践したことです。

- モチベーションが高く、持続する分野を選ぶ:

自分の才能が最も輝く場所はどこか、内面から湧き出るモチベーションに気づくこと。これが、あなたの才能を最大限に引き出す出発点です。それができれば、今までモチベーションが沸かなかった仕事が天職に変わります。 - 才能をニーズに結びつける:

あなたの才能を、誰かの悩みや時代のニーズに結びつけること。自分の得意なことが、誰かの役に立つと気づいた瞬間、あなたの才能は本当の意味で価値を持ち始めます。 - 才能を強みに変える:

独自の視点やスキルを掛け合わせ、他の誰にも真似できない強みへと進化させること。この強みが、あなたを市場で唯一無二の存在に変えるための武器となります。 - 優位性のある分野でポジションを築き、価値を提供する:

才能を活かした強みで、他者との差別化を図り、市場で「選ばれる存在」になること。そして、その価値提供を続けることで、顧客から「愛される存在」へと進化するのです。

鈴木さんの「安心感」、野村さんの「ロジカルな説明」、杉浦さんの「リーダーシップ」。彼らは、自分の才能を単なる得意なこととして終わらせず、顧客や組織のニーズに応える価値へと変えました。

成果は、偶然生まれるものではありません。自分の才能を深く知り、それを誰かの役に立つ形で提供し続けることで、自然と結果はついてきます。

では、これら4つのステップを一つずつ、より深く掘り下げていきましょう。

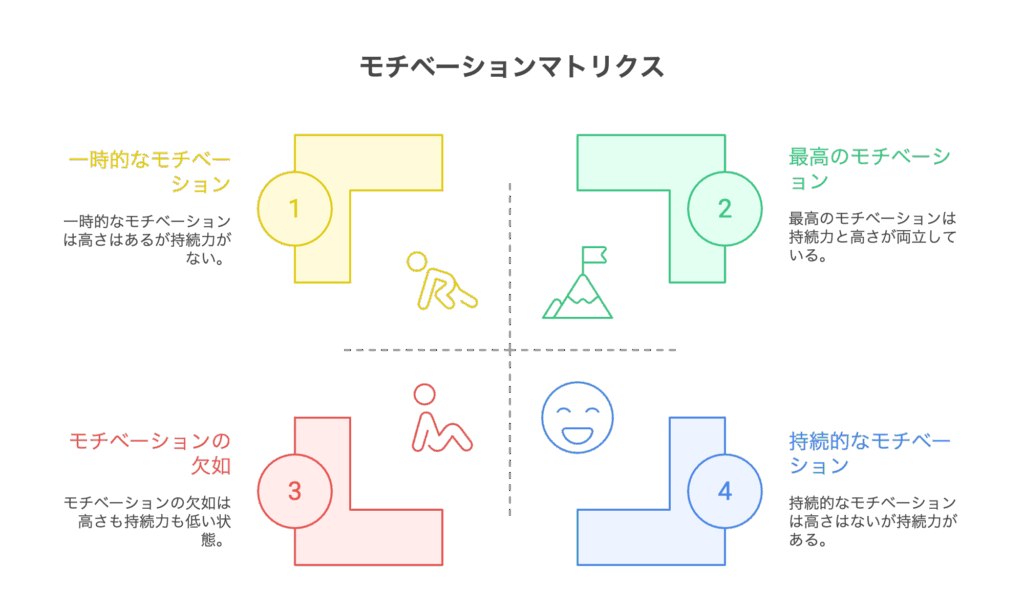

才能開花につながる「内なる最大のモチベーション(内的動機)」を見極める2つの視点

なぜモチベーションが才能開花やキャリア・ビジネスで成果を出すために重要なのでしょうか?

才能も収入も利益も、続けることで伸びるからです。成功事例で見たように、あなたが目指す目標が一時的な成功ではなく、持続的な成功であれば、天職とも呼べる、モチベーションが続く分野を選ぶことが必須です。

困難に直面したときに、どれだけ粘り強く挑戦し続けられるかを決定づけるのはモチベーションです。ビジネスの世界では、計画通りに進むことの方が稀です。予期せぬトラブル、厳しいノルマ、新しいスキル習得の壁。そんな逆境に直面したとき、「何のためにこれをやっているのか?」という問いへの答えが明確でなければ、簡単に諦めてしまいます。

成功した人はよく次のように言います。

「続けていたら、どんどん他の人が辞めていった」

「結果的に私だけが残った」

「続けることが成功の秘訣だ」

成果を出し続ける人、成功し続けている人は全員、例外なくモチベーションが続く仕事を選んでいます。

あなたの内なる最大のモチベーション「内的動機」を見極めるには次の2つの視点で自己分析してください。

1)モチベーションの高さ

2)モチベーションの持続性

モチベーションが高く、かつ持続していることが、あなたの才能につながる最大のモチベーションです。

最大のモチベーションを見つける最もシンプルで有効な方法は過去の経験を振り返ること。才能心理学では幼少の頃の出来事から振り返り、モチベーションを特定します。

なぜかというと、才能開花した人たちは大抵、幼少期からモチベーションが変わっていないからです。昔から、似たようなことにモチベーションが湧く。だから、ある1つのことを続けている。その結果、その分野で才能が伸びている。

才能心理学を活用した才能の見つけ方を読めば、才能プロファイリングで、すでにモチベーションが明確になっているでしょう。

まだ読んでいない場合は、下記の記事を読んで、あなたが活かしたいと思っている才能や今後取り組みたい事業やプロジェクト、仕事に、モチベーションの裏付けがあるのかを確認してください。

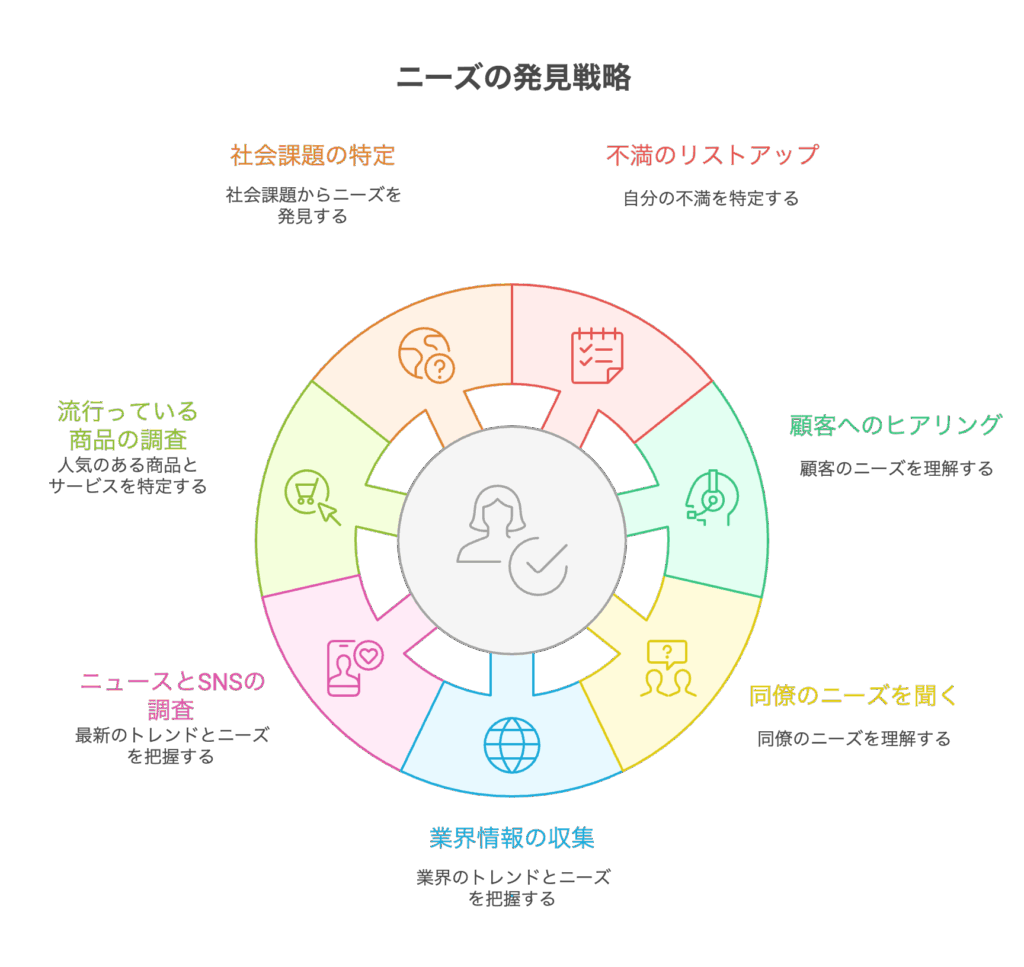

才能を活かすニーズの発見方法

才能を単なる「得意なこと」で終わらせないために、顧客や時代が何を求めているのか、そのニーズを読み解く方法を学びます。あなたの才能が価値を持つ「場所」を見つけましょう。

まず、ビジネスの本質は価値提供です。あなたが買い物をするのは、その商品やサービスに、あなたのニーズを満たす価値があると感じるから。逆にいえば、その商品がどれだけ素晴らしくても、どれだけ安くても、あなたのニーズに合わないと思ったら、購入しないはずです。

才能も同じです。あなたがどれほど素晴らしい才能を持っていたとしても、その価値が分からなければ、「だから何?」「結局、何ができるの?」と言われてしまうでしょう。

私たちの才能は、顧客のニーズと結びついて初めて価値が生まれるのです。

つまり自分の才能を活かせるニーズを見つけることは、

- 心からやりたいことで

- 人から感謝されながら、

- 利益になる仕事・ビジネス

という金脈を発見することです。

1.才能を提供価値に変え、ニーズを絞る

そのためには、あなたの才能が提供できる価値を理解することが重要です。

ビジネスの本質は価値提供。この観点から言えば、あなたの才能は「何らかの価値を提供する能力」と捉えることができます。

たとえば、鈴木さんの才能は「人に安心感を与える力」なので、提供価値は「安心感」です。では、どんな時に、安心感に価値が生まれるでしょうか? どんな人が安心感に価値を見出すでしょうか? 不安な時です。問題が起きて解決策が思いつかない時。先が見通せず、不安を感じている人です。

つまり、鈴木さんのような人が自分の才能を活かす場所を見つけるなら、世の中の「不安」を調べ、情報収集すればいい。不安がある場所が、鈴木さんの提供価値を最大化できる場所です。鈴木さんは金融の仕事をしているので、「お金にまつわる不安」をリサーチすれば、才能をニーズに結びつけられる場所を見つけることができます。

野村さんの才能は「難しいことをロジカルに、わかりやすく説明する力」や「問題の本質を捉え、解決策を提案する力」です。野村さんの提供価値は、「わかりやすさ」や「本質的な問題解決力」です。では、どんな時に、わかりやすさに価値が生まれるでしょうか? どんな時に、問題の本質を捉えることが重要になるでしょうか? 情報量が多い時や複雑な時です。その結果、理解されていないことや誤解されていることも対象になります。

つまり、野村さんのような人が自分の才能を活かす場所を見つけるなら、世の中で「情報が溢れすぎている分野」「複雑な分野」を調べ、情報収集すればいい。「丁寧に説明しているが、顧客に伝わらず困っている人」も対象になります。そこが、野村さんの提供価値を最大化できる場所です。

提供価値の視点からニーズを調べれば、情報収集を効率化できるだけではなく、

- あなたが最もやりたいことで

- 相手からも求められること

を見つけ、才能を発揮することができます。

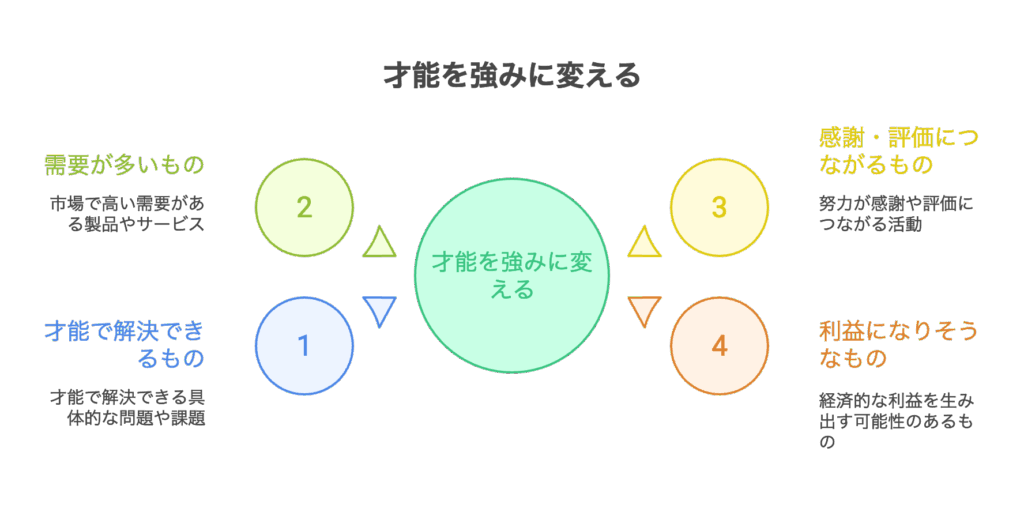

その中から、

- 自分の才能で解決できるもの

- 需要が多いもの

- 感謝・評価につながるもの

- 利益になりそうなもの

という4つの条件をクリアできる分野を選び、集中的に才能を活かす。そうすれば、才能を活かして成果を出すことができるので、仕事をしているだけで、才能も評価も収入も利益も伸びる働き方を構築することができます。

2.ニーズの調べ方

提供価値の視点からニーズを絞り込めば、調べ方はシンプルです。以下で紹介する8つの方法でニーズのヒアリングやリサーチをしましょう。

取り掛かる前に、1つ注意点があります。ヒアリングやリサーチの段階のコツは、ニーズを解決できるかどうかは一旦、横に置いて、ニーズを素直にリストアップすること。

「確かにそのニーズはあるが、今実力で解決できるんだろうか?」

「それが利益につながるか?」

と疑問を持った瞬間に、そのニーズをリストから消したくなることがあるからです。

しかし、今後あなたが成長し、才能を伸ばすことで解決できる可能性も十分にあります。ビジネスパートナーや取引先、上司や先輩、部下や後輩を巻き込むことで解決策が出ることもよくあります。今すぐ取り組めなくても将来のアイデアとして温めるのも1つの手です。まずはニーズをリストアップする。そこに集中して取り組んでください。

自分の不満をリストアップする

自分の不満をリストアップすることは、才能とニーズを結びつける上で非常に効果的な方法です。なぜなら、あなたが日常で感じる「不満」や「不便」は、実は多くの人が共通して抱えている「ニーズ」である可能性が高いからです。

ステップ1 不満をリストアップする

あなたの提供価値に合った「自分の不満」をリストアップします。たとえば、鈴木さんの才能は「人に安心感を与える力」で、提供価値は「安心感」です。つまり、「自分がお金に関して不安に感じていること」に焦点を当てます。

例)不満のリストアップ:

- 「老後資金がいくら必要なのか、よく分からなくて不安だ」

- 「生命保険のプランが多すぎて、どれを選べばいいか分からない」

- 「投資を始めたいけど、損するのが怖くて一歩踏み出せない」

- 「将来、病気になった時のお金が心配だ」

ステップ2 不満の背景にあるニーズを特定する

その不満を解消するために、どんなサポートや商品、サービスを欲しいと思っているかニーズを特定します。

例)ニーズの特定:

- 老後資金の不安 → 必要額が明確になり、計画が立てられることへのニーズ

- 保険選びの不安 → 自分に最適なプランを、分かりやすく選べることへのニーズ

- 投資への不安 → リスクを理解し、安心して始められることへのニーズ

- 病気へのお金の不安 → 万が一の備えが十分であることへのニーズ

ここまで明確になれば、やるべきことは明確です。

今すぐこれらのニーズに対応する知識とスキルがあるなら、成果につながる才能の活かし方をすぐ実践できます。

知識やスキルが必要なら、学ぶ内容が明確なのでスキルアップにすぐ取り組むことができます。すでに知識やスキルのある上司や先輩、同僚がいるなら、彼らと協力して成果を上げることもできます。

2. 既存の顧客にヒアリングする

既存の顧客は、ニーズを見つける上で、最も重要な情報源です。彼らはすでにあなたのサービスや商品に価値を感じていますが、その裏にはまだ解決されていない潜在的なニーズや不満が隠れている可能性があります。ヒアリングを通じて、その「声なき声」を掘り起こせば、あなたの才能を活かす新たなチャンスを見つけることができます。

ステップ1 質問を作る

あなたの提供価値に合った質問を作ります。鈴木さんの場合なら、「顧客がお金に関して不安に感じていること」をヒアリングできる質問です。

例)

- 「ご相談にいらした時、一番心配だったことは何でしたか?」

- 「お子様の将来や老後の生活について、何か不安はありますか?」

- 「これまでお金について、『これで大丈夫かな?』と疑問を感じたことはありますか?」

ステップ2 ニーズの特定と確認

これらの質問から、「子どもの教育資金が足りるか不安」「老後資金の目途が立たない」といった具体的な不安(ニーズ)を特定します。顧客は漠然とした不安を抱えていることが多いため、言語化するサポートをし、ニーズを特定します。

ニーズが特定できたと思ったら、次のような質問で顧客のニーズを正確に理解できているかどうかを確認しましょう。

例)

- 「お子様が18歳になる頃に、学費として300万円を貯めておきたいと思われているという理解でよろしいですか?」

- 「一番重要なのは、資産を増やすことよりも、まずは安全に着実に守ることだと考えてよろしいでしょうか?」

- 「今、お話しいただいた中でも、特にこの『〇〇』という点が一番の悩みだと感じましたが、いかがでしょうか?」

正確であれば、その線に沿って解決策や商品、サービスを提案する。正確でなければ、ヒアリングを継続し、顧客のニーズを特定しましょう。

3. 上司、同僚、後輩のニーズを聞く

才能を活かす相手は顧客ばかりではありません。一緒に働いている職場の上司、同僚、後輩は、あなたのサポートを必要としています。特に人事部などの場合は、社内のメンバーこそ、あなたが貢献すべき対象です。彼らのニーズに応えることで、才能を活かす機会を増やし、才能と評価を伸ばしましょう。

ステップ1 質問を作る

あなたの提供価値に合った質問を作ります。鈴木さんの場合なら、「社内メンバーが抱える不安やストレス」というニーズに焦点を当てた質問になります。

例)

- 「仕事で困っていることはありませんか?」

- 「誰に相談したらいいか分からないと感じたことはありませんか?」

- 「お客様とのやり取りで、困ったことはありませんか?」

- 「チーム内で、どんな情報共有があれば、みんながもっと安心して働けると思いますか?」

ステップ2 ニーズを特定する

これらの質問から、「顧客のクレーム対応への不安」「新しい商品知識への自信のなさ」「チーム内の連携不足」といった、具体的な社内ニーズを特定します。

ステップ3 解決策の提示(提供価値の最大化)

特定したニーズに対し、才能を活かします。鈴木さんの場合なら、「安心感を与える」才能を活かすことになります。

例)

同僚へ:

「〇〇さんの顧客対応、とても丁寧ですね。もし何か困ったことがあれば、いつでも私に相談してください。一緒に考えましょう。」

後輩へ:

「この商品について分からないことがあれば、僕に聞いてね。何度でも説明するから、安心して。」

「いつでも安心して頼れる存在」として接することで、チームメンバーの心理的安全性を高め、スムーズな業務遂行をサポートできます。

4. 業界の情報を収集する

業界の情報を収集することは、自分の才能を活かすための大きなヒントになります。業界全体で今生まれている旬なニーズや直面している課題、今後、伸びていく分野を知ることで、自分の才能をどう活かせば最も価値を生み出せるかが見えてきます。

鈴木さんの場合なら、「世の中のお金にまつわる不安」というニーズに焦点を当てて情報を収集する、同業者と意見交換し情報を収集する方法があります。

業界の情報を収集する

- 業界の課題を特定するキーワードで検索:

- 「老後資金 不安」「年金 2000万円問題」「NISA 始め方」「住宅ローン 借り換え 悩み」といったキーワードでニュースや金融機関のウェブサイトをリサーチします。

- こうすることで、多くの人がどんなことで悩んでいるか、どのような情報が求められているかが見えてきます。

- 特定の顧客層が持つニーズを深掘り:

- 例えば、「子育て世代の教育資金」や「高齢者の相続問題」など、特定の顧客層が抱える不安を専門メディアで調べます。

- 家族構成や年代、ライフイベントと紐づいた不安を特定することで、より具体的なニーズが見つかります。

- 解決策の提示(提供価値の最大化):

これらのリサーチから、「老後の資金計画の立て方」や「子どもの教育費と親の老後資金を両立する方法」といった、具体的なソリューションを提示するコンテンツを企画・作成します。- 鈴木さんの場合は、「お金の不安を解消するファイナンシャルプランナー」としてブログやセミナーで情報発信することで、自身の「安心感」という才能を求める顧客と出会うことができます。

同業者と意見交換する

業界で主催されているセミナー、カンファレンス、地元で開催されている勉強会などに参加すれば、同業者と知り合うことができます。お互い現場で働いているもの同士。ネットや教科書には載っていない「生の声」を聞くことができます。

あなた同様、彼らも日々、顧客に接しているので、顧客のニーズを把握しています。特に、自分とは異なる顧客を対象に価値提供を行なっている同業者の話を聞けば、あなたがまだ気付いていないニーズを見つけることができるでしょう。

ニーズだけではなく、顧客のニーズにどう対応しているのかを聞くことができれば、スキルアップの機会にもなります。win-winの関係を築くために、あなたから情報提供することも忘れないようにしよう。

5. ニュース、SNSで調べる

ニュースやSNSは、社会の「今」のニーズやトレンドを知るためのリアルタイムな情報源です。新聞やテレビのニュースが社会全体の大きな動きを捉える一方、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、人々の個人的な悩みや共感を集めている話題を知るのに役立ちます。

鈴木さんの場合なら、ニュースやSNSで人々が「何に不安を感じているか」をリサーチします。

ステップ1 不安のキーワードを検索

ニュースサイトやSNSで「〇〇不安」「〇〇心配」「〇〇どうすれば」といったキーワードを検索します。たとえば、「老後 不安」「子育て お金 心配」「地震 備え どうすれば」などです。

検索結果から、多くの人が共有している不安のトピックを見つけます。特にSNSでは、個人のリアルな声や悩みが直接的に見つかるため、具体的なニーズを把握しやすいです。

ステップ2 コメント欄や反応を分析

不安をテーマにしたニュース記事やSNS投稿のコメント欄をチェックします。人々が「具体的に何に困っているか」や「どんな解決策を求めているか」を読み解くことが重要です。

「誰に相談すればいいかわからない」「専門家が難しく説明する」といった声は、「安心感を与える才能」が求められているヒントになります。

ステップ3 解決策の提示(提供価値の最大化)

これらのリサーチから、「専門用語を使わない、初心者向けの資産形成セミナー」や「子育て世代が安心できる、教育費の備え方ガイド」といったコンテンツを作成・発信します。

鈴木さんの場合なら、SNSで「お金の不安をゼロにする専門家」として、分かりやすく、親しみやすい言葉で情報を発信し、相談に乗ることで、才能を活かしたニーズに応えられます。

6. 流行っている商品やサービスを調べる

流行っている商品やサービスを調べれば、既に顕在化している「ニーズ」を捉えることができます。その商品やサービスが売れている理由を分析し、そこに隠された顧客の欲求や、解決されている課題の本質を理解できれば、才能の活かし方のアイデアを得られます。

ステップ1 なぜ売れているのか?3つの視点でニーズを掘り下げる

流行の裏側にある本質的なニーズを特定するには、単に「何が売れているか」を見るのではなく、「なぜ売れているのか」を深掘りすることが重要です。次の3つの視点で分析を進めます。

- 顧客の不満・願望: その商品やサービスが、顧客のどんな不便、不満、問題を解消しているか?

- 競合との差別化: なぜ顧客は他の選択肢ではなく、それを選んだのか?機能や価格だけでなく、デザインやブランドイメージといった付加価値も重要です。

- 感情的な価値: 買物を通じて、顧客はどんな感情を得ているのか?「便利になった」「安心した」「心地よい」といった感情的なベネフィットを理解することが大切です。

事例:ドラム式洗濯機

- 不満の解消:

「洗濯物を干す手間を省きたい」「共働きで家事の時間を短縮したい」「花粉を気にせず洗濯したい」といった、時間と手間に関する不満を解消しています。 - 感情的な価値:

「家事からの解放」や「心のゆとり」という、精神的な豊かさを提供しています。

ステップ2 流行の背景にある「本質的なニーズ」を特定する

表面的な流行のさらに奥にある、本質的な欲求や社会のトレンドを特定します。

- 「時間」と「手間」を節約するニーズ:

仕事で忙しい人にとって、家事や日常の面倒な作業を効率化することは大きな価値です。 - 「心のゆとり」と「生活の質(QOL)向上」のニーズ:

経済的な豊かさだけでなく、精神的な快適さや、日々の生活の質を向上させたいという欲求が強まっています。 - 「所有」から「体験」へ価値観がシフトするニーズ:

単にモノを所有するだけでなく、「家事の自動化」といった快適な体験や、「空いた時間で何をするか」という体験そのものに価値を見出す傾向があります。

ステップ3 構造変化の仮説を立て、新たなビジネスチャンスを発見する

最後に、商品の流行は単なる流行なのか。あるいは、社会の大きな「構造変化」の結果かを考えましょう。構造変化による流行なら、より長期的に続く大きなビジネスチャンスの可能性があるからです。

次のような問いを立ててください。

「〇〇が売れている背景には、Aというニーズ、Bというニーズ、Cというニーズがあるが、どのような構造変化が、そのようなニーズを生み出したのか?」

ドラム式洗濯機で問いを立てるなら、次のようになります。

「ドラム式洗濯機が売れている背景には、時間と手間を節約したいというニーズ、心のゆとりとQOL向上のニーズ、体験ニーズがあるが、どのような構造変化がこの3つのニーズを生み出したのか?」

すると、

- 共働き世帯の増加

- 共働き世帯の収入増

- 可処分所得の増加

- 一方で、共働きのため、プライベート時間の減少

- 使えるお金は増えたが、使える時間は減った

- 相対的に、時間の価値が上がった

- だから、時間を手に入れるためにお金を使う共働き世帯が増えている

という仮説がたちます。

さらに、「そもそも、なぜ、共働き世帯が増加したのか?」という問いを立てれば、

- 高齢化社会

- 労働人口の減少

- それを補うための女性の社会進出の促進

という国家政策「一億総活躍社会」に行き着きます。すると、これは長期的なトレンドだとわかります。

ステップ4 才能を活かすアイデアを考える

共働き世帯が増えているなら、彼らがどんな具体的ニーズを持つかを想像してみましょう。切り口は先ほどの3つです。

- 彼らが節約したい時間や手間は?

- 彼らが欲する心のゆとりは?

- どんな体験をしたい?

例)

彼らが節約したい時間や手間は? → 通勤時間。だから職場に近い都心に住みたい。

彼らが欲する心のゆとりは? → 家事や育児の負担を減らすためにも、広い間取りや最新の設備がある、ゆとりのある家に住みたい

それを実現するための課題は? → けれど、都心の家は高い。お金が足りない

その課題を解決する方法は? → 高額なローンを組むことができれば購入するのでは。共働きなら、二人の収入を合算して借り入れすれば、一人では借りられなかった高額な住宅ローンを組み、理想の家を購入できる。

「ペアローン」というサービスはこうして生まれました。全期間固定金利の住宅ローンである【フラット35】でペアローンが取り扱われるようになったのは2024年です。

しかしペアローンを組むと背負うローンも高額です。不安を持つ人も多いでしょう。鈴木さんの場合なら、「ペアローンを組むときのリスクと不安をゼロにする5つのチェックリスト」のような情報を発信したり、相談会やセミナーを企画すると才能を活かすことができます。

7. 社会課題や事件からニーズを見つける

社会で起きるさまざまな出来事や問題は、多くの人が抱える深い悩みを反映しています。つまり、まだ解決されていない大きなニーズが隠されているのです。ここを掘り下げれば、あなたの才能を、個人的な成功だけでなく、社会に貢献する形で活かすヒントが見つかるかもしれません。

1. 提供価値に焦点を当ててニュースを社会課題や事件をチェックする

鈴木さんの場合なら、ニュースや報道で扱われる社会課題や事件の裏にある「人々の不安や恐怖」に焦点を当ててニュースをチェックします。

すると、「老後の貧困」「高齢者孤立」「災害後の生活再建」といったニュースに目が留まるでしょう。これらの問題の根底には、「将来のお金への不安」「孤独感」「予期せぬ事態への恐怖」といった、根深い不安が存在します。

その中で、災害後の報道が気になるなら、「被災地 住宅ローン」「生活再建 資金」といったキーワードで検索します。すると、「家を失ったのにローンだけが残った」「仮設住宅での生活に先が見えない」といった声が見えてきます。これは単なるお金の問題ではなく、未来が見えないことへの「心の不安」です。

2. 才能を活かすアイデアを考える

次はこれらの課題を解決するアイデアを考えます。

たとえば、被災者向けの「お金の不安をゼロにする無料相談会」という企画や「災害時に保険金が支払われる保険商品、支払われない保険商品」という情報発信のアイデアが考えられます。災害に対応する保険商品の新開発も考えられます。それを企画して、社内で提案してみましょう。

この活動は、お金の不安を解消するだけでなく、精神的な安心感をもたらす「心の復旧支援」にもなり、才能を最大限に活かすことにつながります。

災害は増加傾向です。災害が増えれば、保険料も上がります。先回りして、既存顧客に「心配なら、今のうちに保険に入っておくとお得ですよ」と提案すれば、後々感謝されるでしょう。

まとめ

ニーズを調べる7つの方法を活用すれば、才能を活かすアイデアをたくさん得られます。そのニーズを満たすために行動すれば、感謝されながら、才能も伸び、評価も成果も上がり、利益もついてきます。

7つのうち、どれから手をつけるべきか迷うなら、簡単にできることから始めてください。自分の不満や既存の顧客、上司や同僚など、身近な人へのヒアリングはやりやすいでしょう。

すでに経験値も能力も実績もあるなら、業界の課題や社会課題を見つけ、自分の才能を活かせるアイデアを考えてください。

アイデアがすぐに湧いてこなくてもOKです。頭の片隅にストックしておきましょう。あなたの知識や経験値が増え、レベルアップすれば、解決策が見つかるはずです。

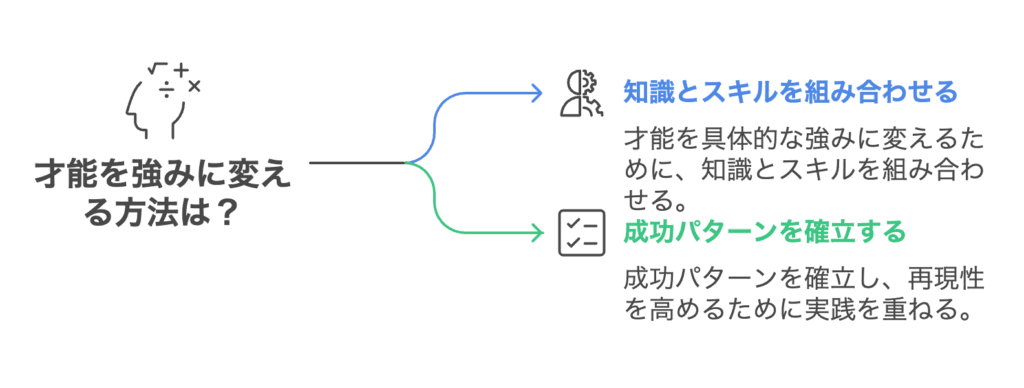

才能を市場で通用する強みに育てる2つの方法

才能を強みに変え、あなたの市場価値を高める

あなたの才能とニーズが結びついたら、次はそれをビジネスで通用する「強み」に変える戦略を解説します 。他の誰も真似できない、あなただけの独自性を築き上げるための具体的なステップを紹介します

ビジネスにおける強みとは、他者に貢献し、具体的な成果を出せる能力のこと。あなたの才能は、まだ磨かれていない「原石」です。これをビジネスで通用する「強み」へと変えることで、あなたの価値は格段に上がります。

たとえば、鈴木さんの才能は「安心感を与える能力」です。ただ、この表現は抽象的すぎて、誰にどんな価値を提供できるのかが漠然としています。しかし、これが「お金の不安をゼロにする金融商品の使い方を提案する能力」になれば、どうでしょうか?格段に価値が明確になります。

貢献できる人が誰で、どんな成果を出せるのかを明確にする。すると時間とエネルギーを注ぐべき仕事や業務も明確になり、才能を活かす機会を格段に増やすことができます。仕事をしているだけで才能が伸びる状態を作ることができるのです。

才能を強みに変えるために、次の2つに取り組みましょう。

1. 強みを作り、伸ばす

これは、あなたの能力自体を引き上げ、強みを根本から強化する方法です。

ステップ1:才能に知識・スキルを掛け合わせる

まずは、あなたの才能を活かせる分野で専門知識やスキルを身につけましょう。才能に具体的な知識やスキルを掛け合わせることで、あなたの才能を「武器」に変えます。

- 鈴木さんの例:

「安心感を与える」才能に、金融商品や資産運用の専門知識を掛け合わせる。これにより、「お金の不安を解消する」という具体的な強みが生まれます。 - 野村さんの例:

「ロジカルな説明力」という才能に、技術的な知識を掛け合わせる。これにより、「技術もわかる営業マン」という、他の営業マンにはない強みを生み出します。

ステップ2:実践を重ね、成功パターンを確立し、再現性を高める

知識とスキルを得ただけでは十分ではありません。実際に仕事や業務に向き合い、数をこなすことで、成功パターン(成功するための「型」)が見つかります。成功パターンの確率を上げることができれば、あなたの強みは「再現性のある強み」になります。

鈴木さんは多くの顧客と接する中で、顧客の不安を最後まで聞き、決定を委ねるという営業スタイルを確立しました。この成功パターンを繰り返すことで、9ヶ月後には3割超えの成約率を達成しました。

これは強みを極める発想です。たとえば、成約率が6割になれば、「どうやったら、そんな成果が出せるんですか?」と聞かれるようになるでしょう。その段階までいけば、周りから一目置かれるレベルまで、才能を伸ばせたと言うことです。

強みは再現性を高めて初めて、評価されます。100個頼んでも10個は不良品。そんな工場に発注する人はいません。業種によってどの程度の再現性が求められるか。すごいと評価されるかは違うので、まだ駆け出しの段階なら、まずは平均的な再現性を目指す。すでに経験値があるなら、トップクラスの再現性を目指しましょう。

下記の記事も参考にしてください。

優位性のある分野で、独自性を作り、ポジションを確立、ブランドを構築する

最後に、磨き上げた才能と強みを市場で最大限に高める方法をお伝えします 。競合と差別化し、顧客に選ばれる「唯一無二の存在」になるための戦略、あなたの価値を市場で最大限に高める方法についてお伝えします。

才能や強みの価値は、相対的に決まります。つまり、何と比較されるかによって、その価値は変わるのです。

たとえば、夏の暑い日には、冷たいドリンクの価値が上がります。コンビニに冷たいドリンクしか売っていなければ、よく売れるでしょう。しかし、隣にアイスクリームが置かれていたら? 炭酸水が並んでいれば? ドリンクの価値は相対的に下がります。

私たちは常に複数の選択肢を比較し、その中で最も価値が高いと感じたものを選びます。

あなたの強みや才能の価値も同じです。あなたと同じ強みや才能を持っている人がいるからです。複数の選択肢の中から、あなたが選ばれる状態を作ること。それが、優位性のある分野で、誰にも真似できない独自性を作り、ポジションを確立し、ブランドを構築するという、一連のプロセスです。

1. 優位性のある分野を選ぶ

才能を活かし、キャリアやビジネスを築くには、まずあなたの才能が活きる場所、つまり「優位性のある分野」を見つけることから始まります。これは、モチベーションが続き、成果を出しやすい土台を築くための第一歩です。

優位性のある分野には、大きく分けて2つの見つけ方があります。

パターン1:才能や経験がそのまま優位性になる場合

あなたの強みは、他の人にはない「専門性」や「経験」から直接生まれます。

たとえば、元エンジニアの野村さんは、技術職の経験から「技術がわかること」「素人にもわかりやすく説明できること」が、社内の他の営業マンと比較したときに、そのまま優位性のある分野になると気づきました。

これは、特定の業種や職種で培ったスキルが、別の場所で圧倒的な強みになる典型例です。

パターン2:多くの人が見過ごす場所に優位性を作る場合

あなたの強みがすぐには優位にならないように見えても、諦める必要はありません。多くの人が避ける「不都合な真実」や「トレードオフ」の中に、優位性を見つけるヒントが隠されているからです。

たとえば、鈴木さんの才能は「顧客の不安を払拭し、安心感を与えること」です。これだけでは、他の営業マンにもできそうで、優位性のある分野とは言えません。

しかし、営業の世界では、成果がすべてです。成約までのスピードが早ければ早いほど成果が出ます。つまり「顧客の話をじっくり聞くこと」と「早く成約してもらうこと」は両立しにくいトレードオフ。そのため、決断に時間のかかる顧客は後回しにされやすいのです。

鈴木さんはここに注目しました。彼は、多くの営業マンが避けるこの「トレードオフ」に真っ向から向き合い、時間をかけて顧客の不安に寄り添いました。決断に時間のかかる顧客にとって、最後まで話を聞いてくれるのは鈴木さんしかいません。一旦、信頼を勝ち取れば、次の商談はスムーズに進みました。ここが鈴木さんの優位性のある分野となり、彼は他の営業マンが捨てていた市場で、ポジションを確立したのです。

すぐに優位性が見当たらない場合は、多くの人が見過ごす不都合な場所に注目し、優位性を作るアイデアを考えることが重要です。

2. 独自性を作る

優位性のある分野を見つけたら、次にやるべきは、その分野で他の誰にも真似できない「独自性」を作ることです。この独自性こそが、あなたの強みとなり、他者との差別化要因になります。

独自性を作る方法は、主に以下の3つです。

- 複数の強みを掛け算する: 異なるスキルや経験を組み合わせることで、誰も持っていない希少な強みを生み出す

- 独自の視点で強みを活かす: 経験から生まれたユニークな視点で、強みに新しい価値を与え、唯一無二の存在になる

- 強みを別の市場に持ち込む: 競争が激しい分野から、あなたの強みを必要とする新しい市場へ活動の場を移すことで、「Only 1」の存在になる

この3つの戦略について、それぞれ詳しく解説していきます。

1.複数の強みを掛け算する

この戦略は、あなたの持っている異なるスキルや経験を掛け合わせることで、誰も持っていない希少な強みを生み出す方法です。単にスキルを増やすだけでは価値は高まりません。重要なのは、その組み合わせが「希少性(レア)があること」と「新しい価値を生み出すこと」です。

たとえば、大谷翔平選手は「投手」と「打者」という2つの強みを掛け合わせることで、野球界で唯一無二の存在となりました。彼の価値は、単に2つの強みがあるだけでなく、それぞれが一流であるという「希少性」と、それらを同時にこなすことでチームに前例のない貢献をしているという点にあります。

これは、あなたの仕事にも当てはまります。複数の強みを掛け算するアイデアが浮かんだら、この2つの視点でチェックしましょう。

- 希少性の高い組み合わせか?

- 新しい価値を生み出しているか?

事例:税理士ひろさんの強み掛け算

受講者の税理士ひろさんも強みの掛け算で成果を出しました。彼は父親が創業した税理士事務所を継ぐために税理士になりました。しかし、父親は決算書や帳簿をペラペラめくるだけで、「ここの数字が変だ」と経営課題を瞬時に見つけるような強みの持ち主。自分にはそんな能力はないと、焦りを覚えていました。

そこで才能プロファイリングをすると、彼の才能は「人をやる気にさせるコミュニケーション能力」や「場を盛り上げるプレゼン能力」であることが判明。

「専門知識(税務)」という強みに、「コミュニケーション能力」、「プレゼン能力」という強みを掛け合わせることを決意しました。

この組み合わせが、業界内で「希少性」を生み出しました。

実は、税理士の多くは人見知りで、コミュニケーションが苦手。相手の目を見て話したり、専門用語を分かりやすく話すのが得意ではありませんでした。逆に、ひろさんはそれが得意でした。

そこでセミナーを始めたところ、「専門用語ばかりの小難しい税務の話を、わかりやすく、面白く話せる税理士」として評判になり、全国からセミナー依頼が殺到する人気講師になりました。

さらに、ひろさんはこの強みを活かし、業界の別の課題も解決しました。多くの税理士が抱えるスタッフの離職問題です。彼の事務所はスタッフの定着率が高く、イキイキと働いていました。

税理士なのにコミュニケーション能力が高く、スタッフとの関係がいい。スタッフもどんどんスキルアップして育っている。その秘訣を知りたい同業者がたくさんいたのです。

「税理士の専門性」と「人材育成能力」を掛け合わせることで生まれた「新しい価値」でした。彼はその秘訣をノウハウ化し、「パート育成塾」や「事務所見学会」といった新しいサービスとして提供。他の税理士には真似できない独自性を確立しました。

2.独自の視点で強みを活かす

この方法は、あなたが持つ強みに、他の人にはない「独自の視点」を掛け合わせることで、唯一無二の存在になる戦略です。

独自の視点とは、あなたの「経験」や「問題意識」から生まれる物事の捉え方や考え方です。同じ強みを持っていても、この視点があるかどうかで、その価値は全く変わります。

事例:クーレーザーを開発した豊澤 一晃さんの独自の視点

株式会社トヨコーの二代目である豊澤一晃さんは、本業の塗装業で大口キャンセルが相次いだ時、強い危機感を抱きました。そこで新たな事業の柱として、橋の塗装工事で大きなコストを占めるサビの除去サービスに着目しました。

当時のサビ取り作業は「きつい、汚い、危険」の3Kでした。社員からは体のつらさを訴える声も聞かれ、豊澤社長は高コストと3Kという業界の課題を解決し、仕事を「カッコいいものにしたい」という強い問題意識を抱いていました。

世界中の技術を調べた結果、文化財のクリーニングにレーザーが使われていることを知りました。しかし、レーザーをそのまま使うと、サビの下にある鋼材まで傷つけてしまうという課題に直面します。

この時、彼は従来のサビ取りに使われていたグラインダーの「回転」からヒントを得ました。レーザーを高速で回転させながら当てるという独自の視点で、サビだけを強力に落とし、鋼材を傷つけない「クーレーザー」を誕生させたのです。

新商品『クーレーザー』は、まるでレーザーガンのようなデザインで、サビをあっという間に取り除くことができます。その評判はたちまち広まり、世界中から問い合わせが殺到しました。しかも、きつくて時間のかかるサビ取り業務は、社員が自ら進んでやりたくなる『カッコいい仕事』へと変わりました。新たな価値は、強い問題意識と独自の視点から生まれるのです。

ちなみに、「才能心理学」も独自の視点から生まれました。

一般的に、才能開発は「能力」という視点からアプローチするのが主流です。しかし、才能心理学は、そこに「人の感情やモチベーション」という独自の視点を掛け合わせることで、新しい才能開発の方法を確立しました。

あなた独自の視点を見つけることが、新しい価値を生み出すための鍵となるのです。

3.強みを別の市場に持ち込む

この戦略は、現在いる市場の競争から抜け出し、あなたの強みが圧倒的な価値を持つ「新しい市場」へと活動の場を移すことで、「Only 1」の存在になる方法です。

どんなに優れた強みでも、同じ強みを持つライバルが多ければ、その価値は相対的に下がってしまいます。しかし、あなたの強みを、競争相手がいない、あるいは少ない「未開拓の市場」に持ち込めば、一気に優位性を確立することができます。

事例1:受講生Tさんの事例

私の受講生に、ITツールやガジェットが好きなTさんがいました。彼は、自分の業務範囲でITツールを積極的に導入し、業務効率化を実現していました。しかし、彼の部署でITツールを使うのは当たり前。彼の強みは特別なものではありませんでした。

そんな彼が家業の建設業界に移ったところ、状況は一変。建設業界は労働集約型モデルのため、書類やFAXで溢れ、IT化が遅れていました。

彼は「やる意味のない無駄な仕事」が大嫌いで、無駄な作業に忙殺され、疲弊している社員の姿を見るのが耐えられませんでした。そこで社内でITツールの活用を開始。タブレットで書類やFAXをデータ化して効率化を進め、さらにドローンを活用して測量作業を自動化し、コスト削減を実現しました。

これはちょうど働き方改革が叫ばれていた頃でした。この取り組みが業界内で注目され、Tさんは「業界におけるドローン活用の第一人者」として、イベント登壇の依頼も来るようになりました。

彼は、ITツール活用という自身の強みを、それが当たり前である市場から、圧倒的な価値となる別の市場に持ち込むことで、新しいポジションを確立したのです。

事例2:任天堂の強み再構築

企業の事例も見てみましょう。ゲーム市場の王者だった任天堂は、プレイステーションやXboxといった高性能なゲーム機との競争が激化し、苦戦を強いられました。当時の市場は、よりリアルでグラフィックが美しい「高性能ゲーム機」へとシフトしていたため、任天堂の強みである「子供でも楽しめるシンプルなゲーム」という路線は、相対的に価値が下がっていました。

そこで任天堂は、強みを活かす場所をガラリと変えました。高性能ゲーム機との競争から抜け出し、「ゲームをしない人たち」という未開拓の市場に焦点を当てたのです。

そうして生まれたのが、WiiとNintendo Switchです。

- Wii:Wiiは、高性能を追求する代わりに、直感的な操作ができるコントローラーを開発。お年寄りや家族がリビングで一緒に体を動かして遊ぶという、これまでにない新しい市場を創造しました。

- Nintendo Switch:据え置き型ゲーム機の強みである「高性能」と、携帯型ゲーム機の強みである「持ち運びやすさ」を両立。「家でも外でも好きな場所でゲームをしたい」という新しいニーズに応え、市場の再構築に成功しました。

任天堂は、「高性能ゲーム機」という競争の激しい市場から、「ゲームをしない人たち」や「家でも外でもゲームを楽しみたい人たち」という別の市場に強みを持ち込むことで、再び業界のトップへと返り咲いたのです。

この3つの戦略を組み合わせることで、あなたは市場で唯一無二の存在となり、才能の価値を飛躍的に高めることができるでしょう。

3. ポジションを確立する

次は、「優位性」と「独自性」に沿ったポジションを確立することです。ポジション」とは、市場におけるあなたの立ち位置を明確にし、「〇〇といえばこの人」と顧客に認識されることです。

たとえば、鈴木さんは「お金の不安をゼロにするパートナー」、税理士のひろさんは「専門用語ばかりで話しにくい税理士」が多い中で、「複雑で難解な税務知識を面白く、わかりやすく話せる税理士」というポジションを確立しました。また、受講生のTさんは、IT化が進んでいない建設業界で「ドローン活用の第一人者」というポジションを確立しました。

なぜポジションを確立することが重要なのでしょうか。

それは、顧客があなたを選ぶ理由が明確になるからです。情報が溢れる世の中で、人は誰から情報を得るか、誰から商品を買うかを直感的に判断します。信頼できる人、その分野の専門家の助けを借りて、失敗しない選択やベストな選択をしたいからです。

あなたのポジションが明確であれば、顧客は「この件なら、あの人に聞こう」と迷うことなくあなたを選びます。口コミや評判も発生しやすくなります。

あなたの優位性や独自性をポジションという形で言語化すれば、あなたの価値が伝わりやすくなり、顧客に選ばれる力に変わります。

4. 価値提供する

確立したポジションで、顧客のニーズに応える「価値」を提供し続けます。

「価値提供」とは、あなたの才能、優位性、独自性、そして確立したポジションを通じて、顧客の課題やニーズを解決することです。

この価値提供こそが、ビジネスの本質であり、顧客からの信頼と評価を得る源泉となります。価値提供を続ければ、「〇〇のことならこの人」というポジションを確立することができ、評判が立つようになります。

これまでの事例を振り返り、あなたがどのように価値を提供できるかを考えてみましょう。

- 税理士ひろさんの場合

彼は「複雑で難解な税務知識」を「面白く、わかりやすく話せる」という独自のポジションを確立。顧客は「税務を楽しく学べる」という価値を得ました。さらにスタッフの離職に悩む同業者には「人材育成」という新しい価値を提供しました。 - クーレーザーを開発した豊澤社長の場合

彼は、従来のサビ取り作業の大きな課題であった「コスト」を劇的に削減しました。さらに、「きつい、汚い、危険」という課題を「簡単で、きれいで、安全な作業」へと変えることで、作業員の肉体的な負担を減らし、仕事を「カッコいいもの」へと変える感情的な価値も提供したのです。 - 受講生Tさんの場合

彼は建設業界の「非効率な事務作業」という課題を、ITツールとドローンで解決しました。建設会社は「業務の効率化」と「コスト削減」という価値を得ました。

価値提供とは、単に商品やサービスを売ることではありません。それは、顧客が抱える不満や不安を解消し、喜びや感動といった感情を生み出すことです。あなたの才能は、誰かの役に立つことで、真の価値へと変わります。

5. ブランドを構築する

「優位性のある分野」を見つけ、「独自性」を磨き、「ポジション」を確立し、顧客に「価値」を提供する。

ここまで実践すれば、あなたは顧客に「選ばれる人」になります。しかし、まだ次のステージがあります。それが、顧客から「愛される人」になることです。

この「選ばれる人」と「愛される人」こそ、マーケティングでいうポジショニングとブランディングの本質的な違いです。

選ばれるための「ポジショニング」

ポジショニングとは、市場におけるあなたの「立ち位置」や「役割」を明確にすることです。競合が存在するカテゴリの中で、「なぜ自分を選ぶべきか?」という理由を明確にするための戦略です。

例えば、税理士のひろさんは「複雑で難解な税務知識を面白く、わかりやすく話せる税理士」というポジションを確立しました。受講生Tさんは、IT化が進んでいない建設業界で「ドローン活用の第一人者」というポジションを確立しました。

ポジショニングは、あなたが市場で「選ばれる存在」になるための第一歩です。しかし、この段階では、あなたはまだ、顧客にとって数ある選択肢の一つに過ぎません。

愛されるための「ブランディング」

ブランディングとは、顧客の心の中に自然と生まれる「感情」や「イメージ」のことです。

たとえば、あなたがいつも顧客に安心を提供し続ければ、「あの人といるとホッとする」「あの人に任せれば安心だ」という感情やイメージが生まれます。その結果、「安心を求めるなら〇〇さん一択」と、顧客にとって唯一無二の存在になります。

ポジショニングが競合との比較の中で優位性を確立する戦略であるのに対し、ブランディングはカテゴリを超越して比較検討の対象から外れることを目指します。

例えば、ディズニーファンにとっての東京ディズニーランドは、もはや単なる遊園地ではありません。それは夢や魔法、非日常的な体験を提供する特別な「聖地」です。だからこそ、他の遊園地と料金やアトラクション数を比較することなく、何度でも足を運び、熱烈なファンであり続けるのです。自動車業界のフェラーリやテスラ、高級ブランドのエルメスも同様です。これらのブランドは、単なる商品を超えた特別な存在として、顧客の心に深く刻み込まれています。

ブランドがもたらす圧倒的な優位性

ブランドが構築されると、あなたの才能の価値は飛躍的に高まります。

- 選ばれる理由が明確になる: 顧客は数ある選択肢の中から、迷うことなくあなたを選びます。これは、単に商品やサービスが良いからというだけでなく、あなたという存在そのものに安心感や信頼を抱いているからです。

- 価格競争から抜け出せる: あなたの提供する価値が唯一無二のものであるため、安売りする必要がなくなります。顧客は、あなたからしか得られない価値に対して、適正な対価を喜んで支払うようになります。

- 信頼性が高まり、さらに広がる: 顧客からの信頼は、新たな顧客を連れてきてくれる強力な財産となります。ブランドが確立された人やサービスは、自ら売り込まなくても、口コミや評判によって自然と広がっていきます。

これまでの事例を振り返り、ブランドがどう構築されたかを見ていきましょう。

- 任天堂のブランド:

「ゲームをしない人たち」に焦点を当て、WiiやNintendo Switchといった新しい価値を提供し続けた結果、任天堂は「家族みんなで安心して楽しめるゲーム機」という揺るぎないブランドを構築しました。 - クーレーザーのブランド:

豊澤社長は、業界の3Kを変えたいという強い問題意識から、革新的なレーザー技術を開発し、コスト削減と仕事の喜びという新しい価値を提供しました。その結果、クーレーザーは単なる道具ではなく、「業界を改革する画期的なソリューション」というブランドになりました。 - 税理士ひろさんのブランド:

彼は、専門家としての知識に加え、人をやる気にさせるコミュニケーション能力を掛け合わせ、顧客に価値を提供し続けました。その結果、彼の名を聞けば、顧客は「分かりやすくて、面白い。安心して相談できる」と感じるようになり、「税理士ひろ」という彼自身の名前がブランドになりました。

ぜひ、あなたも、自分の才能を活かし、顧客にとっての唯一無二の存在を目指してください。まずは「選ばれるためのポジショニング」を明確にし、顧客に寄り添った価値を提供し続ける。そうすれば、「顧客に愛されるためのブランド」を築くことができるでしょう。

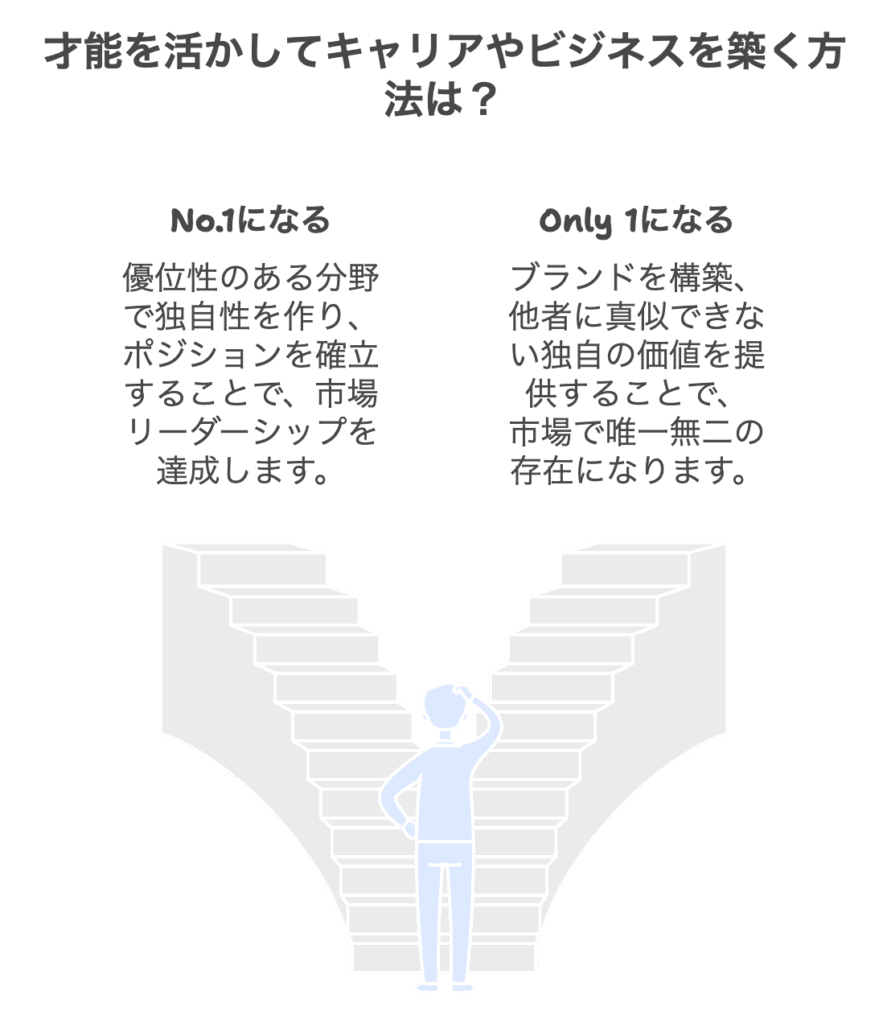

まとめ:強みは「No.1」か「Only 1」であること

才能を活かしてキャリアやビジネスを築くことは、あなたの「強み」を、市場で「No.1」か「Only 1」のどちらかの存在にすることです。

優位性のある分野で、独自性を作りポジションを確立すれば「No.1」の道を歩むことができます。ブランドの構築を目指せば、「Only 1」への道を歩むことができます。

いずれの場合でも最も重要なことは、他者に真似できない「圧倒的な提供価値」を生み出せるかどうかです。あなたの才能を活かすということは、この「提供価値」を最大限に高め、市場で「No.1」か「Only 1」のポジションを確立することにほかなりません。

あなたの才能が持つ可能性は無限大です。この記事を参考に、あなたの強みを最大化していきましょう。

最後に

才能を活かして成果を出す方法をすべて解説しました。

読んでくださったあなたは、全ての土台はモチベーションだと気づいたはずです。才能を強みに変えること、ポジションを確立すること、ブランドを構築するにも、続けることが不可欠です。

ブランドを構築するということは、愛される人になるということ。そのためにも、あなたが心から愛せる仕事やビジネスで、才能を発揮してください。

やるべきことはたくさんありますが、あなたはすでに才能を活かすための地図を手に入れています。その地図を広げ、次の行動に移すだけで、あなたは確実に優位性を確保し、他の人より一歩先を進むことができるでしょう。

本質はシンプルです。あなたの最大のモチベーションがある分野を選び、そこで提供する価値を最大化する。基本はこの2つです。

そのための効果的な方法を、様々な切り口で解説してきました。

この記事を読み、ここまで理解したことそのものがすでに大きな一歩です。それが「行動する上での優位性」になります。

1つ1つ取り組んでいけば、必ずあなたの才能は開花し、成果を出せるようになるでしょう。そうすれば、評価や収入、そして何よりあなた自身の充実感、幸福感がついてきます。

もし、一人で取り組むのが難しいと感じたら、セミナーや個人セッションを利用することも考えてみてください。

成果は、どの範囲で、どこまでやるかで変わります。部署、社内、業界で活かす。地域、国内、世界で活かす。あなたが設定する目標次第です。

成長すれば、目指したい範囲も変わります。どの範囲で、どこまでやるかに正解はありません。あなたが「ここまで目指したい」と思った範囲が、あなたの正解であり、幸せなのです。

関連記事