心の探究を「哲学」から「科学」へ変えたヴィルヘルム・ヴント

ほんの150年ほど前まで、心は哲学者が語る神秘的なテーマでした。心は身体から独立した触れることのできない存在であり、その真実に迫るには論理的な思考しかないと考えられていたからです。

しかし1879年、一人の人物がその常識を根底から覆しました。ヴィルヘルム・ヴントです。彼はライプツィヒ大学に世界初の心理学実験室を開設し、心も生理学や物理学と同じように、客観的な実験や研究ができる「科学」へと変革。心理学という学問分野を確立しました。

では、ヴントはどうやってこの偉業を成し遂げたのでしょうか。才能とは何か、どう育まれ、成功にどう結びつくのか?

才能開発と心理学の専門家として、才能についての本を2冊出版し、20年間で1万人以上の才能開発と目標達成を支援してきた私自身の経験も踏まえ、その疑問に『才能心理学』の5つの視点、生来の資質、環境、努力、独自性、そして時代との相互作用から解説します。

私自身も、自分の才能を活かしてサラリーマンから転職し、現在は独立して2つのビジネスをしています。一人の青年がいかにして学問の歴史を変えたのか。ヴントの生涯と業績から、現代を生きる私たちが学べることは多いはずです。

ヴントの才能を育んだ土壌

ヴントは若い頃から「生命現象の根本的なメカニズムを解明したい」という強い探求心を持っていました。表面的な観察では満足できず、いつも『なぜそうなるのか?』という本質的な問いを追求していました。

彼の家系には学者や聖職者が多く、幼い頃から本に囲まれて育ち、大人たちが議論する場面を何度も見ていました。こうした環境が、彼の資質である「問いを立てる力(疑問を持つ力)」や物事を深く考える「哲学的洞察力」を育てる土台になったです。

ヴントが最初に選んだのは医学の道でした。単に医者になるためではなく、最先端の科学的知識と方法論を習得するためです。当時、医学は解剖学や生理学、病理学といった最先端の自然科学の集大成。今で言えばAIと同じ分野でした。「生命とは何か」を科学的に探究する最適な入口だったのです。

才能の萌芽――「異分野の知」が育んだ探求心

ヴントが特に惹きつけられたのは「生理学」。1858年、有名な生理学者ヘルマン・フォン・ヘルムホルツの助手になりました。ヘルムホルツは、神経の伝達速度を測定するなど、それまで神秘的だと考えられていた生命現象を科学で解明しようとする先駆者でした。

ヴントはヘルムホルツの元で、感覚や知覚、つまり心と体の境界領域の実験に没頭します。彼が注目したのは、外部の物理的刺激が内面的な心の体験に変化する過程でした。

例えば、光という物理的刺激が目の網膜に当たると、私たちは『明るい』という主観的な感覚を得ます。さらに、赤い光の場合は『赤色』として認識し、それがりんごの形をしていれば『赤いりんご』という意味のあるものとして理解します。この変換プロセスこそが、人間の意識が持つ独特な働きだとヴントは考えました。

ヘルムホルツから学んだ精密な測定と統制された実験という手法から、ヴントは確信を得ます。心の働きも科学的に解明できると。同時に哲学的な著作も執筆し続け、「科学」と「哲学」の融合を模索しました。

一見対立する「哲学」と「科学」を行き来しながら、ヴントは「異なる分野の知識を統合する力」という、彼最大の強みを育てていったのです。

第2の着想

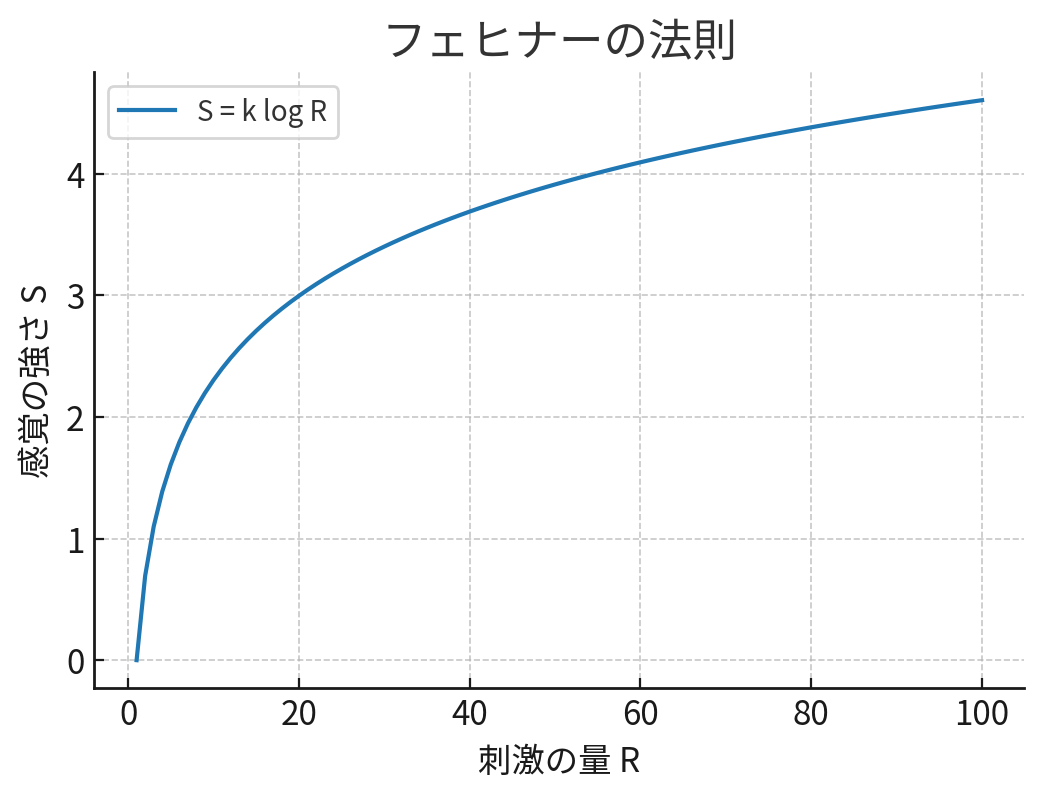

次にヴントに決定的な影響を与えたのが、ドイツの物理学者グスタフ・フェヒナーでした。フェヒナーは「精神物理学」という新しい分野を創始し、物理的な刺激と私たちの感覚との関係を数学的に説明しようと試みたのです。

たとえば、薄暗い部屋で電気をつけると、わずかな明るさの変化でも敏感に感じ取れます。しかし、すでに明るい部屋では、同じ量の光を加えても変化にほとんど気づきません。フェヒナーは、こうした感覚の不思議な性質を数学で表現しました。

その関係を表す式は「S = k log R」。

S(感覚の強さ)、R(刺激の量)、k(定数)

分かりやすく言えば、横軸の光の量を2倍、4倍、8倍と倍々に増やしても、縦軸の明るさの感じ方は1、2、3と一定の幅でしか変化しないということです。私たちの感覚は、物理的な変化よりもずっと「控えめ」に反応するのです。

この発見は画期的でした。それまで「心の現象」は科学の対象外と考えられていましたが、フェヒナーは感覚を物理学と同じように測定し、数式で表現できることを証明したのです。

ヴントはこのアプローチに強い感銘を受けました。「心も科学的に研究できる」。フェヒナーが示したこの可能性こそが、ヴントを心理学の道へ導きました。後にヴントは自分の実験室で、フェヒナーの方法を発展させながら反応時間や感覚の実験を次々と行うことになります。

才能を活かすポジションを得る

1875年、ヴントはついにライプツィヒ大学の新しくできた「科学的哲学」の教授に任命されました。ヘルムホルツの助手になってから27年後のことです。

ライプツィヒ大学の教授になったことで、ヴントは心理学実験室を設立するために、大学からのサポートと必要な環境を手に入れることができました。

当時の心理学は、まだ独立した学問分野として認められていませんでした。そのため、ヴントが哲学の教授職に就くことは、既存の大学の中で新しい科学を始めるための「公的な認可」を得るための重要なステップだったのです。これにより、彼は研究室の設立に必要な設備や資金、そして研究の自由を手に入れることができました。

足場を固めたヴントは、いよいよ自身の構想とアイデアを実行に移しました。

着想を「行動」に移す、ヴントの三つの戦略

ヴントの素晴らしい点は、革新的な発想を「ただのアイデア」で終わらせなかったことです。彼はそのアイデアを、具体的な強みと独自性のあるものへと高めました。

具体的には次の3つの戦略を実行しました。

1)新しい学問を定義する「教科書」を書く

最初のステップは、1874年に『生理学的心理学原理』という教科書を書いたことです。この本は、心理学の目的や研究対象、具体的な研究方法をわかりやすくまとめたもので、新しい学問としての土台を築き、後に続く研究者たちへの道しるべとなりました。

2)世界初の心理学実験室という「場」を作る

1879年、ヴントは2つ目の戦略を実行し、ライプツィヒ大学に世界初の心理学実験室を開設しました。

この実験室は、心理学が科学であることを世界に示す重要な場所となり、「心理学の聖地」と呼ばれるようになりました。ヴントはここで、心を最も単純な要素に分解して解明しようとする実験を数多く行い、後に「構成主義(Structuralism)」と呼ばれる研究方法の基礎を築きました。

3)実験室で使うための研究方法という「ツール」を開発する

3つ目の戦略は、その実験室で使うための具体的な研究方法を開発したことです。その代表が、「精神時間の測定」と「実験的内観法」です。

精神時間の測定は、刺激を与えてから反応するまでの時間を細かく測ることで、心の中で情報が処理される速さを数値で捉える画期的な試みでした。

一方、「実験的内観法」は、一定のルールのもとで刺激を与えた後、被験者にどのような感覚や意識体験が起きたかを、細かく報告させるやり方です。これにより、個人的な体験を客観的なデータとして扱えるようになり、心理学をより科学的なものにすることができました。

ヴントの3つの戦略から、全く新しい分野に取り組むときは、

- 全体像と方向性を定義する教科書(テキスト)

- 実践の場

- 実践方法

の3つが不可欠であることが学べます。

ヴントは哲学的な問いに生理学の手法を応用して答えを出そうとしました。そして、目に見えない「心」というテーマを、誰でも再現できる実験で研究できるものに変えることで、心理学という新しい科学を確立したのです。

ヴントの核心理論――二つの重要な学問領域:実験心理学と民族心理学

ヴントの偉大な功績を語るには、彼が提唱した「実験心理学」と「民族心理学」という2つの重要な分野を理解することも大切です。彼はこの2つを使い分けることで、人間の心の全体像に迫ろうとしました。

1. 実験心理学と「随意主義」:ヴントの本当の狙い

ヴントがライプツィヒ大学に設立した実験室では、「実験心理学」という新しい研究スタイルが確立されました。この分野では、化学者が化合物を元素に分けて分析するように、私たちの意識を感覚や感情などの基本的な要素に分解して研究していました。この考え方は「構成主義(Structuralism)」と呼ばれるようになります。

しかし、ヴントは意識はただの感覚の寄せ集めではない。意識は私たちの「意志」によって積極的にまとめ上げられているもので、受け身ではなく、能動的なものだと考えていました。彼はこのような心の働きを「創造的統合」と呼び、単なる要素の組み合わせではなく、新しい意味を生み出すプロセスが大事だと考えていたのです。

たとえば、バラバラの音符がただ並んでいるだけではメロディーにはなりません。しかし、私たちはそれをひとつの流れとして認識し、美しいメロディーとして感じます。このように、心は単なる要素の積み重ね以上の働きをしているという考え方が、ヴントの「随意主義(能動的な心のはたらきを重視する立場)」です。

一方で、ヴントの弟子であるエドワード・ティチェナーは、ヴントの考えをアメリカに広めましたが、少し違う形で伝えました。ティチェナーは、ヴントが重要視した「意志による統合」といった心の動的な働きを省き、意識の「構造」だけに注目したのです。より厳密で、動きのない「構成主義」として広めました。

この違いを理解することは、ヴントが本当に伝えたかったことを見失わないためにとても大切です。

2. 民族心理学:実験では捉えられない心の深層

ヴントは実験心理学で心を科学的、客観的に解明するアプローチを確立した。しかし、言語・神話・道徳・慣習といった「高次の精神的なはたらき」は、実験室で扱うには限界があると気づいていました。

実験では研究できない3つの理由

1)高次の精神的なはたらきは、単純に分解できないから

ヴントの実験では、複雑な心の働きを単純な要素に分解して分析していました。しかし、言語を話したり、神話を理解したり、道徳的な判断を下したりといった複雑な心の動きは、このように単純に分けるのが非常に難しかったのです。

なぜなら、これらの働きは、一つの刺激と反応で終わる感覚とは違い、記憶や思考、論理など、たくさんの要素が複雑に絡み合って生まれる、もっとダイナミックな心の動きだからです。ヴントは、こうした複雑な心の働きを、実験室という限られた環境で再現し、客観的に測ることはできないと考えました。

2)社会や歴史の影響を受けるから

ヴントが実験心理学で対象としていたのは、誰もが共通して持っている「個人の意識」でした。しかし、言語や慣習、道徳といったものは、個人ひとりの内面だけでは説明できません。

これらは社会全体で共有され、文化や歴史と深く結びついているからです。そのため、実験室という限られた環境の中で、こうした社会的・歴史的な背景を再現することは難しいとヴントは考えました。

3)意識しにくいから

ヴントは実験で、「内観法」という、自分の意識を細かく観察して報告する手法を使っていました。しかし、言語を話すとき、私たちは文法や単語の選び方などを一つひとつ意識しているわけではありません。つまり、そうした複雑な心の働きを「意識的に捉えて報告する」ことは非常に難しかったのです。

民族心理学:心を文化や歴史の中で捉える

ヴントはこれらの限界を乗り越えるため、『民族心理学』という全10巻にわたる大作を執筆しました。

この本では、言語や神話、道徳といった文化的なものを通して、個人の心ではなく「集団の心」や人類全体の心の成長を研究しようとしました。この「民族心理学」の考え方は、後の文化心理学や社会心理学の基礎となっています。

ヴントは、個人の心を実験で探究する「実験心理学」と、文化や社会の中で心を捉える「民族心理学」という2つの方法を使い分けることで、人間の心という壮大なテーマに挑んだ、稀有な統合者だったと言えるでしょう。

時代の潮流との共鳴――機会を掴んだ戦略家

ヴントが成功したのは、彼の才能や努力だけでなく、彼が生きた「時代の流れ」も大きく関係しています。彼は、自分にとって有利な時代の動きをうまくとらえ、それを最大限に活かす戦略家でもありました。

科学が重視された時代

ヴントが活躍していた19世紀後半のドイツは、まだ新興国でした。

当時、産業革命で成功し、世界中に植民地を持つ覇権国イギリスをはじめ、フランスやロシアといった強国がすでに存在していました。そうした国際情勢の中で、ドイツは国として生き残るため、鉄血宰相ビスマルクの指導のもとで国を近代化し、軍事力を強化する『富国強兵』を推し進めました。わかりやすく言えば、明治維新後の日本と似たような状況でした。

その一環として、科学や学問への投資を積極的に行い、惜しみなく支援をしました。その影響で、ドイツの大学には「教授の自由(Lehrfreiheit)」という考え方がありました。教授になれば、豊富な資金を使って自由に研究ができたのです。ヴントもこの制度をうまく活用し、自分自身の研究室を作ることができました。

当時のドイツは、物理学や生理学が大きく発展した時代でもありました。その影響で、人々は「神秘的だと思われていた心も、科学で解明できるのではないか」と期待するようになりました。

さらに、産業革命が進むにつれて、工場や機械の効率を上げるために「人間の感覚や反応」を科学的に調べたいという社会的なニーズも生まれていました。

ヴントの心理学は、こうした世の中の関心や期待にぴったりと合っていたため、時代の追い風を大きく受けることができたのです。

世界に広がったヴントの影響力

「最先端の心の科学」を学ぶため、ヴントの実験室には、世界中から多くの学生が集まりました。そして彼の弟子たちは、アメリカ、イギリス、フランスなどで心理学を広めていきました。

ヴントは単なる研究者ではなく、心理学という新しい学問を確立し、世界中に広めたパイオニアでした。彼の成功は、一人の功績というよりも、世界中に広がる「知識のネットワーク」を作ったことによるものだと言えるでしょう。

才能開花を成功に導いた5つの要素

才能心理学の観点から分析すると、ヴィルヘルム・ヴントが「心理学の父」と呼ばれるに至ったのは、単なる才能や努力だけでなく、以下の5つの要素が相互に作用した結果です。

1. 生来の資質(才能の「種」)

ヴントは幼少期に特別な天才だったわけではありません。むしろ、高校で落第するほど学校の勉強が苦手だったという記録が残っています。

しかし、その内面には、物事の根源を問う「哲学的洞察力」や、新しい概念を生み出す「問いを立てる力」が秘められていました。彼の才能は、目の前の勉強をこなす力ではなく、誰もが当たり前と考えることの本質を見抜く資質だったのです。

2. 環境(才能を育む「土壌」)

彼の才能を育む土壌となったのが、彼の育った環境です。家系には学者や聖職者が多く、幼い頃から本に囲まれ、知的な議論が日常的に行われていました。

また、彼が学んだ19世紀のドイツは、哲学と自然科学が大きく発展した時代です。この環境が、彼に「思索力」(哲学)と「科学的な実験・観察」(医学)という、異なる分野の知識を同時に吸収する機会を与えました。

3. 努力(才能を成長させる「水と栄養」)

ヴントの最大の強みは、その勤勉さでした。高校時代は勉強が苦手でしたが、ハイデルベルク大学医学部に入学してからは一転して猛勉強に励み、医師免許を取得。

その後、心理学の土台を築くために、約870ページにも及ぶ膨大な教科書『生理学的心理学原理』を書き上げました。この圧倒的な努力がなければ、彼のアイデアは机上の空論で終わっていたでしょう。

4. 独自性(才能を際立たせる「個性」)

ヴントが特別な存在となったのは、彼の独創性にあります。当時、心は哲学が扱うべき抽象的なものとされていました。しかしヴントは、心を客観的な実験によって測定できると主張し、哲学と科学という異なる分野を結びつけました。

彼は、アイデアを提唱するだけでなく、世界初の心理学実験室という「場」と、そこで使う「精神時間の測定」や「実験的内観法」という「ツール」まで自ら創り出したのです。

5. 時代との相互作用(才能を開花させる「追い風」)

彼の才能は、時代と見事に結びつきました。19世紀後半は、科学技術が急速に発展し、あらゆる分野に科学的な手法を適用しようとする機運が高まっていました。ヴントの「心を科学で研究する」というアイデアは、まさにこの時代のニーズと完璧に合致していたのです。

もし彼がもっと前の時代に生まれていたら、彼の革新的なアイデアは受け入れられなかったかもしれません。時代という追い風に乗ったことで、彼の才能は最大限に開花し、後世に決定的な影響を与えました。

ヴントから学べる5つの教訓

ヴントの心理学は、後にゲシュタルト心理学や行動主義といった新しい学派から批判されました。しかし、この批判はヴントの考えを否定するものではなく、むしろ心理学をさらに発展させるための重要な一歩となりました。

現代の私たちが、fMRIや脳波(EEG)などの技術を使って心と脳の関係を調べているのは、まさにヴントが目指した「心を科学で理解する」という夢の続きだと言えるでしょう。

彼の人生は、現代を生きる私たちにも多くのヒントを与えてくれます。

時代の流れを読み、ニーズを捉える力

ヴントは、自分の研究が「今、社会に求められていること」だと気づいていました。そのため、時代の波にうまく乗って、研究を大きなムーブメントにすることができたのです。私たちも、社会の変化や人々の悩みに目を向けて、「自分の強みがどこで役立つのか」を考えることが大切です。

異なる分野をつなげる力

ヴントは、哲学と生理学という別の分野の知識を組み合わせて、新しい学問を生み出しました。今のイノベーションも、テクノロジーとデザイン、ビジネスと倫理など、複数の分野を組み合わせて生まれることが多いです。専門外の知識に触れ、新しい視点を持つことが、未来を切り開くカギになります。

常識を疑う着眼点

ヴントの心理学には、2つの革新的な発想がありました。

- 心は科学で測定できる

- 複雑なものは、シンプルな要素に分けて理解できる

当時、心は「非科学的なもの」と思われていましたが、ヴントはそれを疑い、心を科学の対象にしたのです。この視点が、心理学を本当の「学問」に変えたのです。

ビジョンを形にする実行力

ヴントは、考えたことをただのアイデアで終わらせませんでした。彼は、心理学の教科書を執筆し、世界初の実験室を設立するなど、すぐに行動に移しました。アイデアは、実行に移して初めて価値を持つものです。私たちも、自分の考えをブログやプロジェクト、仲間づくりといった「小さな形」で始めることが大切です。

人とのつながりを広げる力

ヴントが成功したのは、彼一人の力ではなく、彼の考えに共感した弟子たちが世界中に広めてくれたからです。これは現代にも通じることで、自分の想いを理解し、応援してくれる仲間を見つけて一緒に成長することが、大きな影響力を持つための方法なのです。

終わりに:ヴントが教えてくれること

ヴントの人生は、単に「実験心理学の父」という歴史的な肩書きで語り尽くせるものではありません。

彼は、誰もが「心は目に見えない神秘的なものだ」と信じていた時代に、「心は科学で解明できる」という壮大なビジョンを掲げました。そして、そのビジョンを現実にするため、世界初の実験室を設立し、多くの弟子を育てるという具体的な行動を起こしました。

さらに、彼は時代が求める変化を敏感に感じ取り、哲学と科学という異なる分野を統合する独自の戦略を立てました。その結果、彼の思想は単なる個人の功績にとどまらず、一つの学問分野として世界中に広まったのです。

ヴントの物語は、私たちに「新しい何かを創り出す」ための本質的な問いを投げかけます。それは、「どうすれば成功するか」ではなく、「どうすれば時代と自分の才能を結びつけ、価値あるものを生み出せるか」という問いです。

私たちは、ヴントの生き方から、未来を切り開くための普遍的なヒントを得ることができます。

あなた自身の「才能や情熱」が、今この時代に起きている「変化や課題」と交わる点はどこでしょうか? その答えが、あなたの才能が開花する場所です。